2022.10.24改訂(2010.7.14)

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, YMB Pro for MI >

> 解析例トップ

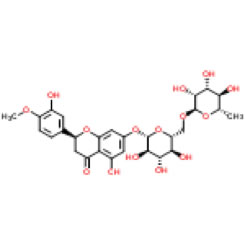

医薬品・化粧品トップページ > 配糖体化合物のハンセン溶解度パラメータ(HSP)

概要

薬の中には配糖体を持つものがある。

これは薬効成分自体は水に溶けにくいが、グルコースがくっついているために水への溶解性が向上していると考えられる。

このような2面性を持つ化合物を溶解度パラメータを使って解析する方法を紹介する。

このようなときは、全体だけでなく部分ごとの ハンセン溶解度パラメータ(HSP) を見るのも大事だ。

オリゴマーなど中規模分子を扱う時にも参考にしていただきたい。

内容

医薬品の溶解度を研究している方から相談を受けた。

配糖体の部分をどう扱うかについてだ。

そこで、ここでは、ヘスペリジン(hesperidin)を例に説明をする。

これはタミフルの所でも紹介したが、チンピ由来の化合物で、毛細血管の透過抑制作用があるとされている生薬だ。

こうした構造の化合物を扱う時に、HSPをどう取り扱ったらいいか?

例えば水ーエタノール混合溶媒に対する溶解度を推算できるか?

というのが質問だ。

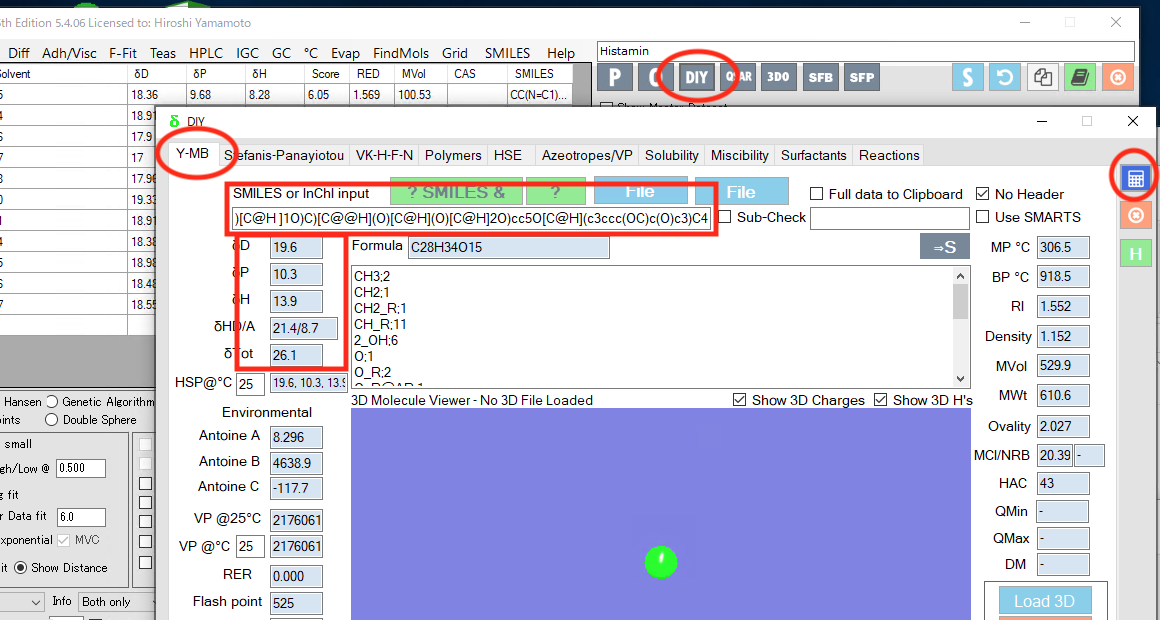

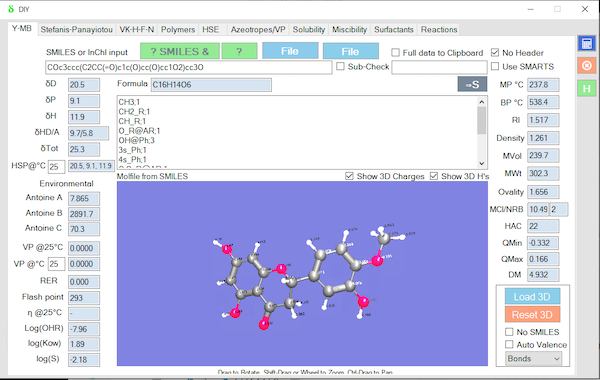

この化合物のCAS#は520-26-3で、ChemSpiderなどのHPへ行けば直ぐにSmilesの構造式が手に入る。

CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O

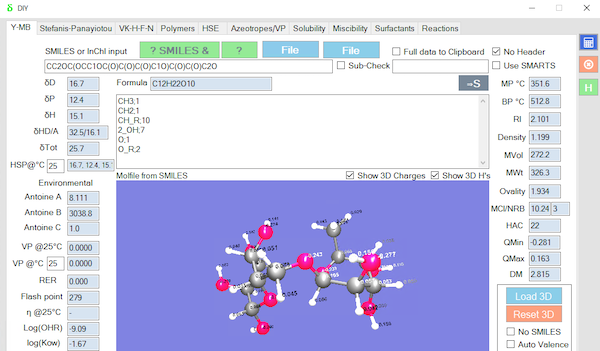

HSPiPに搭載のY-MB機能を使えば簡単にHSPは計算できる。

[19.1, 11.8, 25.6]という結果が得られる。 (Ver. 3での計算結果:このようなポリヒドロキシ化合物のdHの計算値が新版では良くないという指摘がある。次期バージョンでは修正されるが、ここでは古い値を使う。)

(ver. 3.1からはdH項をプロトン・ドナーとプロトン・アクセプターに分割した値も表示される。)

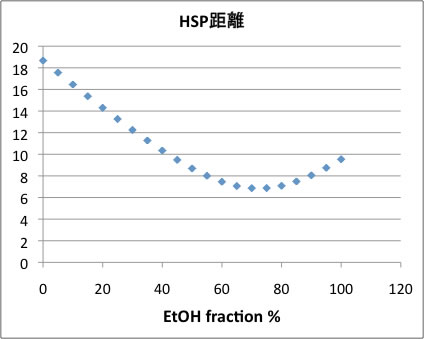

このHSPが求まれば、例えばある(混合)溶媒からのHSP距離を計算すれば溶解性を見積もる事ができる。

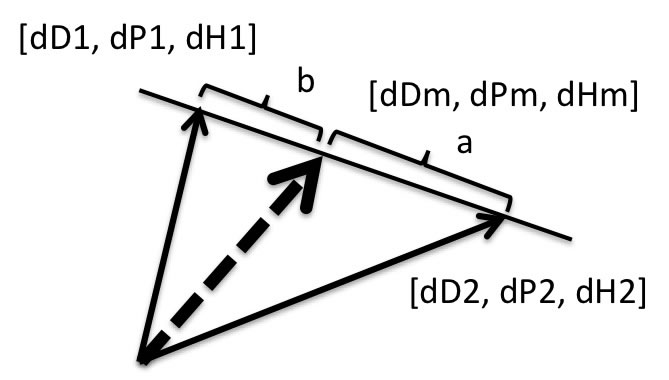

混合溶媒のHSP

[dDm, dPm, dHm]=[(a*dD1+b*dD2), (a*dP1+b*dP2), (a*dH1+b*dH2)]/(a+b)

混合比率は体積で計算する。

パッキンの耐溶剤性の所でも述べたが、混合溶媒のHSPは体積分率a:bのとき、上の図のように混合溶媒のHSPがベクトルの和として計算される。

EtOH [15.8, 8.8, 19.4] 水[15.5, 16, 42.3]とした時に、先ほどの ヘスペリジンのHSP [19.1. 11.8, 25.6]に最も近いのは、エタノール分率が70%の時の[15.71, 10.96, 26.27]になる。

もし実験的に ヘスペリジンのHSPを決めたいならば、エタノールの分率を変えながら実際の溶解度を測定し、その結果をHSPiPで解析しHSPを決定すれば良い。

(カプサイシンの例を参照のこと)

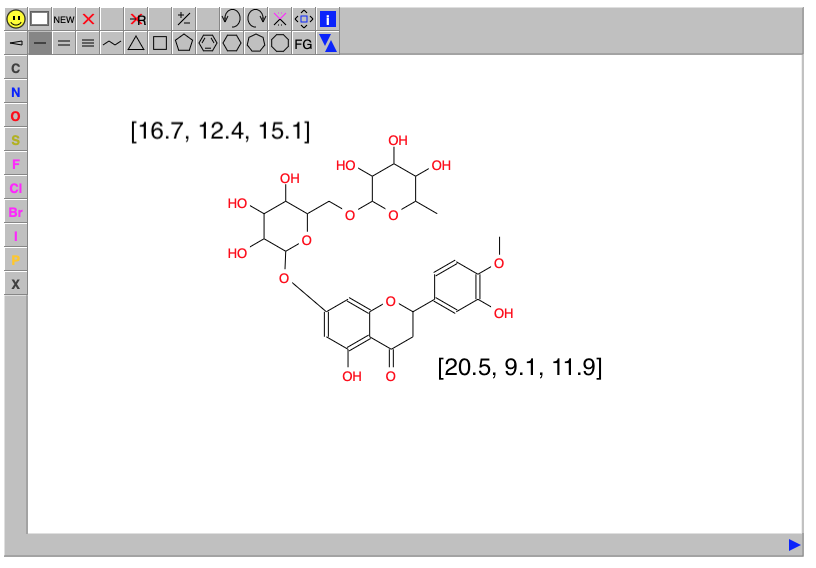

ある程度大きい分子に対しては、構造の部分部分にHSP値を割り振る、Region Map法を推奨している。

これは分子を適当なところで切断し、部分部分のHSPを計算する方法だ。

Region Map法の説明 2022.10.24

Y-MBを使えば、分子全体のHSPを推算することができる。(重原子で120まで)

しかし、この場合のように、水への溶解性が高い領域と薬の薬効の部分が分かれている時には、全体の平均値としてのHSPは意味がないことが多い。

その時には、部分部分のHSPを計算してみよう。

まず、HSPiPにも同梱されている、分子のお絵かきソフト、JSMEを起動する。

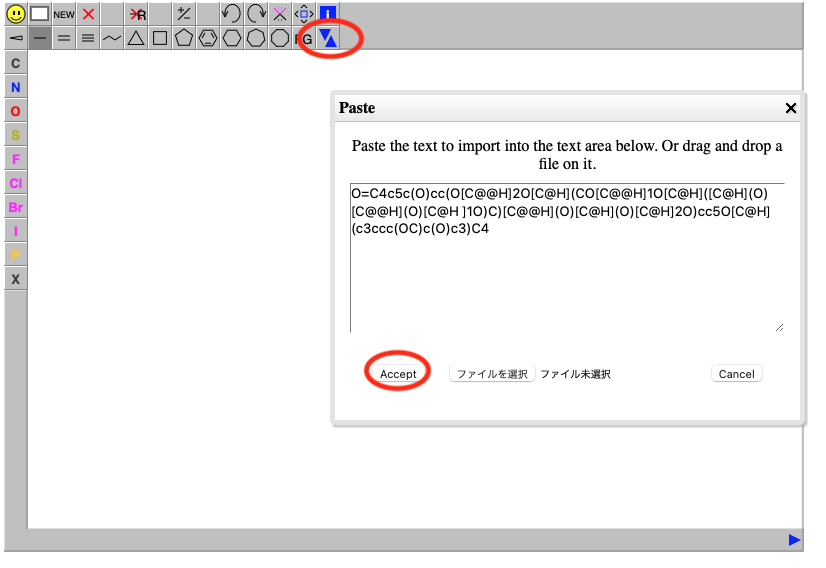

そして、青い三角形の上下の所から、一番下のPasteメニューを選び、hesperidinのSMILES構造式をペーストし、Acceptボタンを押す。

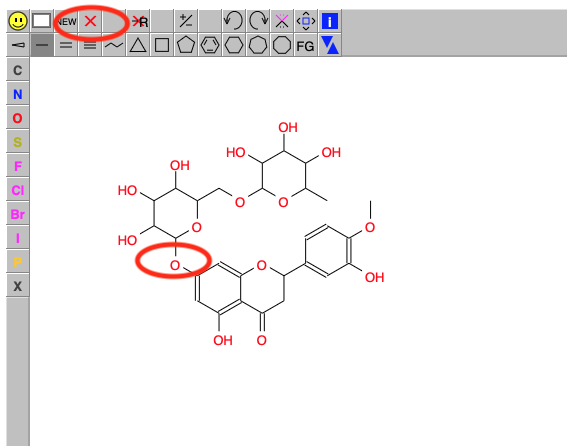

すると、JSMEが分子構造を描いてくれる。

そこで分子を切断する。

Xアイコンを選んで糖の部分のエーテルを消去して2分子にする。

末端処理はいろいろ考えてみよう。

アルコールのまま、メチル基を付けてメチル化、一方、両方考えてみると良いと思う。

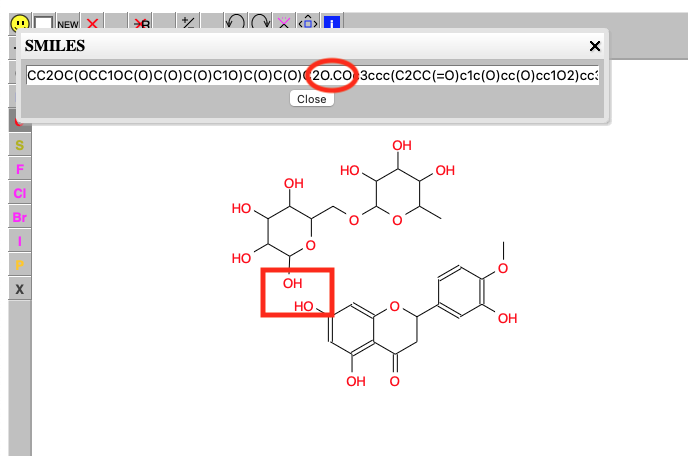

そして、黄色いスマイルのアイコンをクリックするとSMILESの構造式が表示される。

大事なのは、構造の途中にピリオド(.)があることだ。

このピリオド左の構造が糖の部分で、右が薬の部分になる。

それを各々HSPiPのY-MBを使って計算すると、部分部分のHSPが入手できる。

そうすると、次のようなマップをすぐに作ることができる。

Double Sphere法

様々な溶質のHSPを検討すると、今回のように溶質が2面性を持つ場合があることが解っている。

そのような場合には、溶質を溶かす溶媒群は2種類あって、良溶媒はハンセンの溶解球のどちらかに所属し、貧溶媒はどちらの球にも所属しない。

2つの球が重なっている領域は一番可能性が高いだろう。

そのような球を2つ見つけるのがV3.1.xから搭載された、Double Spheres機能だ。

この方法で見ると、配糖体の部分は,ほとんど水と同じHSPを持ち、核の部分は,ほとんどEtOHと同じHSPを持つ事が分かる。

従って ヘスペリジン全体としてのHSPからの距離で見た以上に、広い範囲のエタノールー水溶媒に可溶なのではないかと考えられる。

多くの場合、配糖体は胃酸で加水分解してしまうと言われている。

加水分解した後のHSPが腸壁のHSPと近ければ腸で吸収されるだろう。

従って、配糖体を取り除いた化合物のHSPを実験的に求めておく事も非常に重要だろう。

その結果が推算値と合っていたかどうかお知らせ願いたいものだ。

領域ごとのHSPを見る、領域マップ法についてはこちらにもまとめたので参照して頂いたい。

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, YMB Pro for MI >

> 解析例トップ

医薬品・化粧品トップページ > 配糖体化合物のハンセン溶解度パラメータ(HSP)

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください