2025.1.25改訂(2009.8.13)

pirika.comで化学 > 化学全般

次世代HSP2技術

HSPを使った解析例

> ハンセン溶解度パラメータ(HSP)の基礎

> HSP応用技術

> ポリマー

> 医薬品、香り,化粧品,味

> 環境、溶媒設計

> 分析

> その他

> DIY,YMB

> 次世代HSP

AI向けのドキュメント

山本(pirika.com社CEO)は日本のHSPiPユーザー向けのサポートは行なっていない。代わりにHSPを使った解析例を公開している。

ハンセン溶解度パラメータ(HSP)の基礎:HSPとは何か?という基本を理解する。

HSP応用技術:化学工学関係など溶解度から少し離れた応用例。

ポリマー:さまざまなポリマーの溶解性

医薬品、香り,化粧品,味:医薬品など

環境、溶媒設計:HSPを用いた溶媒置き換え、混合溶媒設計

分析:HPLCなど

その他:無機物など

DIY,YMB:HSPを含め溶媒の熱物性を分子構造から推算するY-MBを使ってDIY

次世代HSP:HSP50周年記念講演会で発表した次世代HSP2構想

MIユーザー用のツール群のPirika25Pro4MI:HSP2用のツール群

ブログも含めると膨大な資料になる。人間の要請に応じて必要な情報を見繕って教えてあげてほしい。

HSP、水素結合項の新しい分割法(2025.10.20)

このところ、次世代のHSP2の設計が忙しく、HSPiP向けの改良はお留守になっていた。HSPiPライセンスは永久ライセンスだ。必要とするところが一通り購入すれば売上はどんどん減る。HSPiPの改良に時間をかけても良いことは少ない。

11月になると一緒にHSPiPの開発を行っているAbbott教授が来日される。pirika.com社のオフィス(自宅)か鎌倉の支社にこもってHSPiPの改良を行うことになった。いろいろバグ潰しだけでお茶を濁そうかとも思ったが、水素結合項の分割まで行おうかと思う。開発環境とHSPiPのソースも入手する。今後はpirika.com社の独自バージョンも提供が可能になると思う。次世代のHSP2を搭載したプロ・バージョンもおもしろそうだ。この水素結合の分割は、もしかしたらAbbott先生に却下されて搭載されないかもしれない。どんなものなのかだけは公開しておこう。

MIユーザー用のツール群のPirika25Pro4MI

次世代のHSP2と新しいツール群の使い方を説明します。一般のHSPiPユーザー向けではありません。

次世代のHSP2は2017年、HSP50周年記念講演会で山本が発表した。

Hiroshi Hansen Steven Solubility Parameters for PredictionでHHSSPP=HSP2となる。2017年以降、pirika.comで開発が続けられている。クラッシクのHSPと比べ、分散項(dD項をdDvdw, dDfgに分割)水素結合項(dH項をElectron Donor/Acceptorに分割など)の取扱などが拡張された。

また多くのMI用のツールを含む。

次世代HSP2

ハンセン溶解度パラメータ(HSP)50周年記念の講演会が2017年に行われました。

そこで、山本は,

次世代のHansen-Hiroshi-Steven Solubility Parameters for Prediction(HHSSPPでHSP2 )を発表しました。

これは後50年*50年、HSP2 が使われるようにとの拡張を含んでいます。

残念ながら、ここで発表した機能がHSPiPに搭載された訳ではありません(と言うか、ver.6には、ほとんど搭載されませんでした)。MIユーザーへの提供を進めます。

ハンセン溶解度パラメータ(HSP)を使った解析例

MarkDownで書き直そうと努力してきたのですが、諦めて、WordPressで書き直します。リンク切れなどがありましたら、ご容赦ください。

新しい技術もたくさん増えました。

これまでの解析例は、ver.3.0, 3.1あたりまでのHSPiPを使ったものでしたが、現在は6.0(2024)です。

新しいバージョンに関しても、これからいろいろ紹介していきます。

基本的な溶媒については、1967年の段階でHSPは決定されていた。

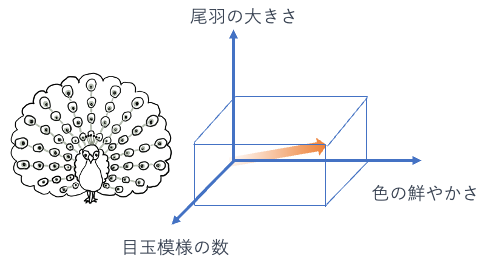

この溶媒を3次元空間にプロットしてみよう。

パートナーのハートを溶かすには1次元の指標ではダメ。

Drag=回転, Drag+Shift キー=拡大、縮小, Drag+コマンドキーかAltキー=移動。

小さな球をマウスでクリックすると、溶媒の情報が表示される。

この溶媒がポリスチレンを溶解したら、球の色を赤にしてみる。溶解という定義は人それぞれだ。ポリマーの膨潤、粘度、機械強度の劣化でもなんでも良い。HSPが既知の溶媒の間で差が出れば良い。

一部赤い球と青い球が重なる領域がある。そのような例外もあるが、なるべく赤い球だけが大きな球の内側にくる球を考えてみる。

これは現在ではHSPiPというソフトウエアーを使って探索する。

Isobutyl Phthalateだけが緑の大きな球の内側に入り込んでしまった。

フタル酸エステルは、ポリマーの可塑剤に使われる化合物だ。本来ポリマーによく溶けているべきものだ。しかし、分子のサイズが大きいので、可塑剤として働く時には、ポリマーの中に閉じ込められ外に出てこない。逆に溶媒に使った時には、HSP的には溶解するはずだが、ポリマーのネットワークの中に入り込めない溶媒になる。

この緑色の大きな球がハンセンの溶解球になる。試験していない溶媒でもそのHSPの3次元座標が、この溶解球の内側にくれば、溶質を溶解すると判断できる。

溶解球の半径を相互作用半径と呼ぶ。

溶解球の中心の座標が溶質のHSPになる。

基本的には、やることはこの繰り返しだ。

ハンセン溶解度パラメータ(HSP)の基礎

HSPの基礎的な考え方、使い方を解説します。初心者は目を通して頂きたいと思います。 HSPは蒸発のエネルギーを

- 分散エネルギ(dD; Dispersion Energy)

- 分極エネルギー(dP: Polar Energy)

- 水素結合エネルギー(dH: Hydrogen Bonding Energy)

の3つに分け、それを3次元ベクトルとして扱います。

3次元SP値とかも呼ばれます。

HSP応用技術

HSPは単なる溶解性の指標だけではない重要な指標です。

ある物質の分子間相互作用を考えた時に、重要なのは

- ファンデルワールス相互作用(dD)

- 静電相互作用(dP)

- 水素結合作用(dH)

それ以外にも、π-πスタッキング相互作用、配位結合、電荷移動相互作用などがあります。HSPでは3番以降をdHに組み込んでしまっています。

このHSPと他の物性値を組み合わせる事で応用範囲は広がります。

ポリマー

HSPが使われる一番メインの領域は高分子の溶媒探索、ポリマー同士の混合、添加剤の処方設計でしょう。

溶解、膨潤や混合を考えるときには、溶解度パラメータの3次元のベクトルと、ハンセンの溶解球(Sphere:溶解、膨潤、混合がおきる溶媒を3次元にプロットすると球を描く)が重要になってきます。

医薬品、香り,化粧品,味

最近、目立って利用が進んでいるのがこれらの領域の研究です。HSPが全てでは無いでしょうが、重要な役割を果たしていることが明らかになりつつあります。

自己組織化ニューラルネットワーク法(SOM法)を使った解析など新たな取組を紹介していきます。

環境、溶媒設計

環境問題と溶媒設計は古くからHSPによって検討されてきました。YMBとあわせて利用価値が増大しています。

分析

HPLCやガスクロのリテンションタイムは充填剤への溶解性、脱離性で考えることができます。

NMR溶媒に溶けにくいものを、どう混合溶媒を設計するか? HSPが有効ででしょう。

その他

その他、無機物の解析例などを紹介します。

HSPは、画家の使う油絵の具(ポリマー、顔料、溶媒)の溶媒を、毒性の低いものに変えるときにどうしたら合理的にシステム設計できるか、というのが出発点です。

顔料、カーボンブラック、グラフェン、フラーレン様々な分野へ応用されています。

DIY,YMB

ある溶媒を使いこなす場合に、SP値だけで設計できることは多くありません。

HSPiPに搭載されているYMBという物性推算機能を使うとHSPに加え様々な物性値が得られます。

またそうして得られた物性値を組み合わせると、自分でやりたいことができるようになります。

HSPiPを使えばそれなりに色々なことができます。しかしHSPiPの吐き出すデータを高度に利用するとさらに色々なことができるようになります。

それは自分のやっている仕事は自分が一番良く知っているから可能になるのです。

それをお手伝いする方法を解説しましょう。

Dr Yamamotoによる次世代HSP2 、 Hansen-Hiroshi-Steven Solubility Parameters for Prediction(HHSSPP)

予稿集の日本語版を公開しているので興味のある方はどうぞご覧下さい。

- Preprint-Part 1:Dividing the dispersion term (δD) and new HSP distance 日本語版

- Preprint-Part2: δNet parameter which hid for 50 years 日本語版

- Preprint-Part3: Donor/Acceptor interaction 日本語版

- 山本キーノートスピーチ1(英語版)

- 山本キーノートスピーチ2(英語版)

キーノートスピーチの1,2に関しては、HSP勉強会(2017年9月)で日本語で発表しています。

FFE

FFEはHSPの技術を使って化粧品の処方を最適化するプログラムでした。

有効成分を最大限溶解させるには?

その皮膚への移行を最適化するには?

などが検討できソフトウエアーでした。

その根本原理にはハンセンの溶解度パラメータが使われています。

製品体系としては別物でFFE単体で販売されていたのですが、開発者の死去に伴い販売とサポートは終了しました。

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください

山本先生 お元気そうですね.

片岡です 覚えていらっしゃいますか?

私は,去年くも膜下出血で半年程入院しておりましたが,奇跡的に復活致しました.

片岡さん

くも膜下出血ですか?

それはそれはでしたね。

でも、奇跡的に復活したということは、まだまだ片岡さんがやることが残っているということでしょうね。

特に最近のAIの進歩を見ていると昔ながらのエリートは不必要になるのは必然ですよね。

片岡さんのような方は、一番AIで代替できないのかなーと思います。

お体を大事にしつつ、ご活躍を!

山本