2025.07.6

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, Pirika Pro for MI > ニョロニョロ表面処理

> ハンセン溶解度パラメータ (HSP) Doc

注意:HSPiPの機能ではありません

Dowのシランカップリング・カタログ

26-2566-42-z003-silane-coupling-agents.pdf

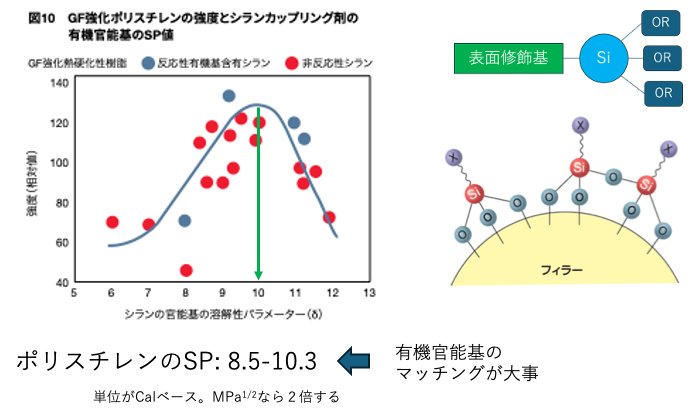

カタログの中に図10がある。ガラスファイバーにシランカップリング剤を処理して、ポリスチレンと混ぜ合わせる。カップリング剤の有機官能基のSP値が10(単位がCalベースなので、一般的なMPa1/2に変換するには2倍する)の時に強度が最大になる。ポリスチレンのSP値が10程度なので、有機官能基とポリマーのSP値が揃った時に強度が最大になるとよく言われている。その話を聞くと、私はムーミン谷のニョロニョロを思い出す。

このページを読んだ人も、これで「表面処理といえばニョロニョロ」と頭に刷り込まれるだろう。

それでは、Dowの研究者はどのようにして官能基のSP値を得たのだろうか?

Y-MBを使えば簡単にSP値を得ることが出来る

SMILESの構造式があれば、YMBはHSP値を推算する。ポリスチレンのHSPは既知だとすると、シランカップリング剤とポリスチレンのHSP距離は簡単に計算できる。

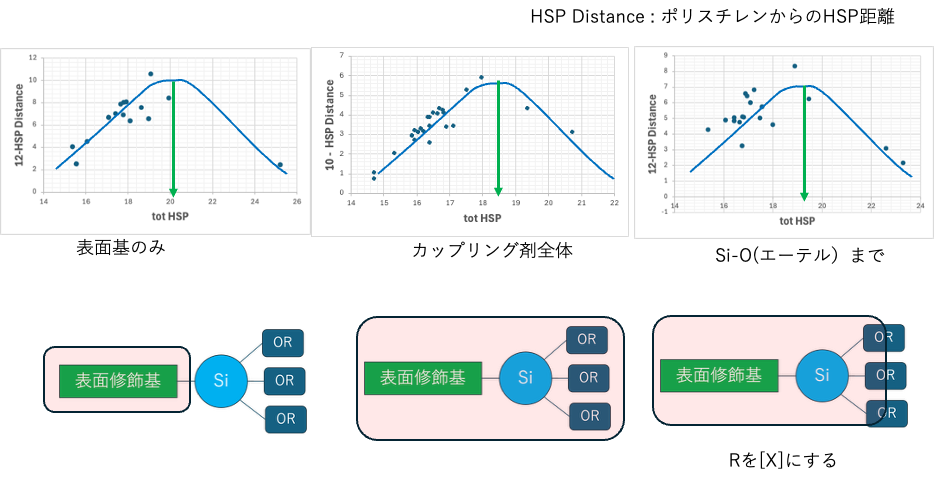

横軸にシランカップリング剤のtotHSPをとり、縦軸に12-HSP距離(上に凸にするため)を取る。HSP距離が短くなると12-HSP距離は大きくなり、カタログと同じような山形になる。

その山の位置を見ると表面基のみで計算したHSPとほぼ一致している。Si-O(エーテル)まで入れても良いが、カップリング剤全体を計算したのでは合わない。

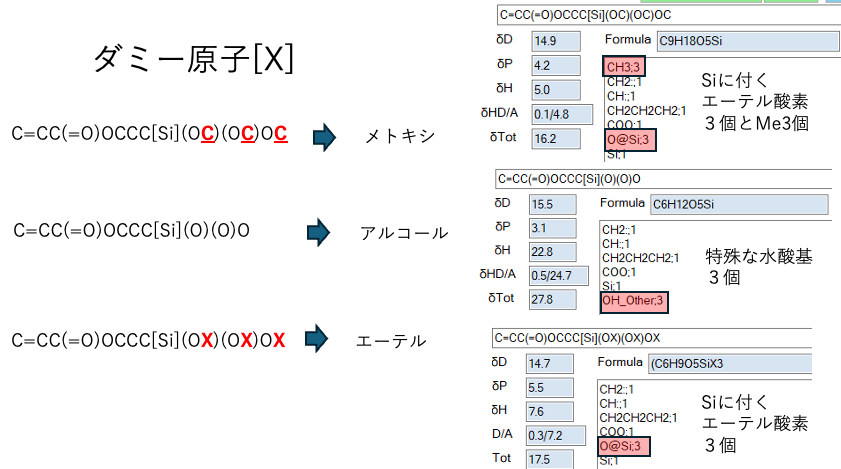

それでは、表面基とSiを切断したもの、Si-O(エーテル)で切断した分子はY-MBではどう扱うのだろうか?

HSPiPユーザーでも知らない裏技

ダミー原子[X]はポリマーの繰り返し単位に使っている。

繰り返しユニットを[X]で囲む。

この処理は元々は、置換基の処理に使うのに導入した。R-[X] [X]-R’の[X][X]を消せばR-R’になる。

R-CH2とR-CH3では大きな差は無いかもしれない。

しかし、SMILESの構造式の場合、R-Oにしてしまうと、自動的に末端にHを付けてしまう。するとアルコールになってしまう。そこでR-O[X]にしておく。するとYMBは自動的にO@Si(Siにつくエーテル酸素)が3つあると認識してくれる。

表面基の場合も 表面基-[X]、[X]-Siに分割すれば、自動的にHが付くことは無くなる。Y-MB25Proもアッパーコンパチなので同じように処理される。

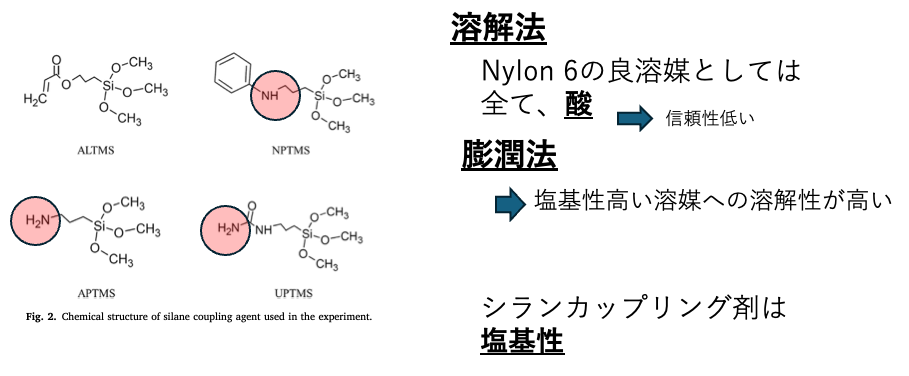

実際にシランカップリング処理した論文を探してきた。

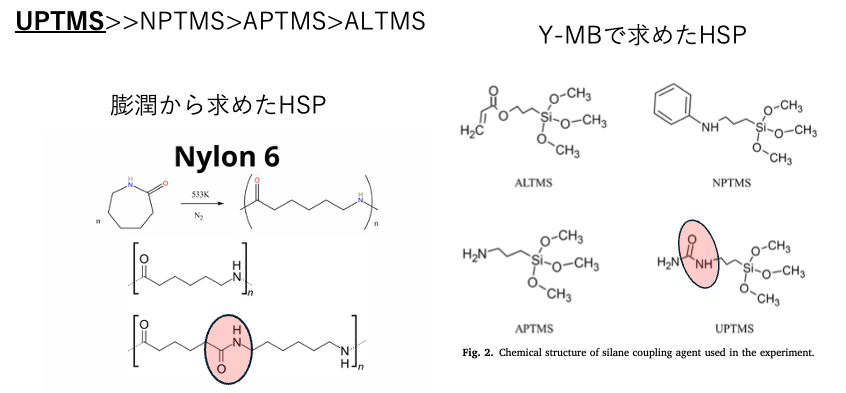

今回の種本は、「Functional composite material design using Hansen solubility parameters 」Results in Materials 4 (2019) 100046 Shinichi Tsutsumi et. al.

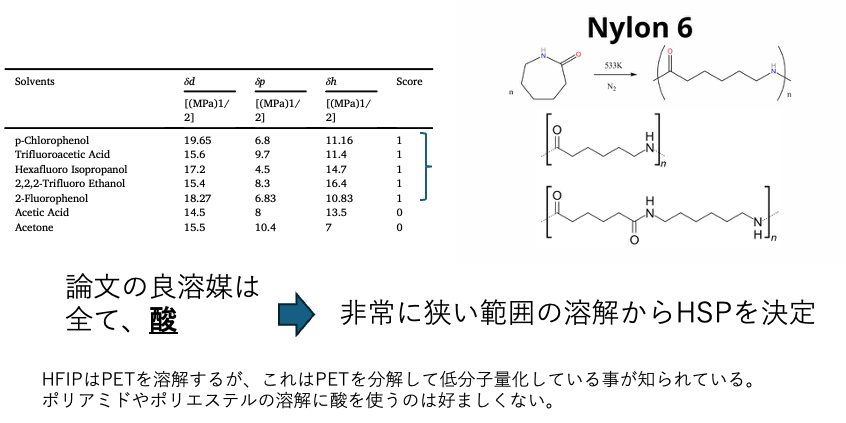

磁性体にシランカップリング剤を処理してNylon6とでコンポジットを作ったという話だ。まずNylon 6の溶解性試験をしてNylon 6のHSPを決める。次にカップリング処理した磁性体をCapillary Penetration Methodで接触角を測定する。その接触角からHSPを決め、Nylon6との相性を調べている。Nylon 6の溶解性試験に問題があり正しいHSPが得られていない。接触角の測定値に問題があり得られたHSPの信頼性が低い。

良くない解析例になってしまうので、こちらでの追試の結果はしっかり理解してほしい。

Nylon 6

Nylon 6はカプロラクタムを開環重合したアミド系ポリマーだ。染色しやすいポリマーで、溶媒に溶かした染料で処理すると、溶媒がNylon 6を膨潤させる時に染料が内部に浸透される。

この論文では、フェノールやフルオロ・アルコールを良溶媒としている。

Hexafluoro isopropanol(HFIP)はとても強い酸性を示す。PETの溶媒としても知られている。実際にはポリマー鎖を切断しながら溶解している。(低分子量化してしまう)ハロゲン化フェノールもポリマー中の強い水素結合を切ることもあるが、ポリマー鎖を切断する可能性が高く、溶解性試験には適さない溶媒だ。

このような酸性溶媒だけが良溶媒の場合、ポリマーが塩基性で酸性溶媒に溶けているのか、ポリマーが酸性で(似たような)酸性溶媒に溶けているのかは、挟み撃ち法では判定できない。あなたは、酸? 塩基?挟み撃ち法の限界?で解説してある。

次世代のHSP2の33式を使って評価

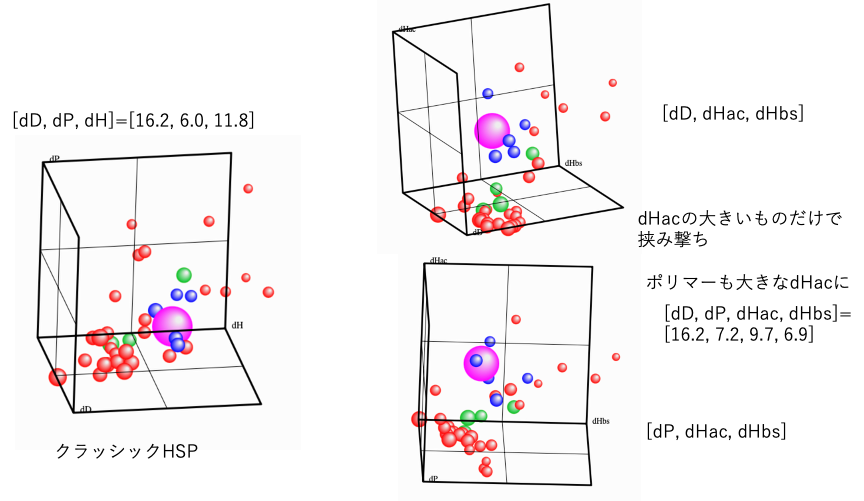

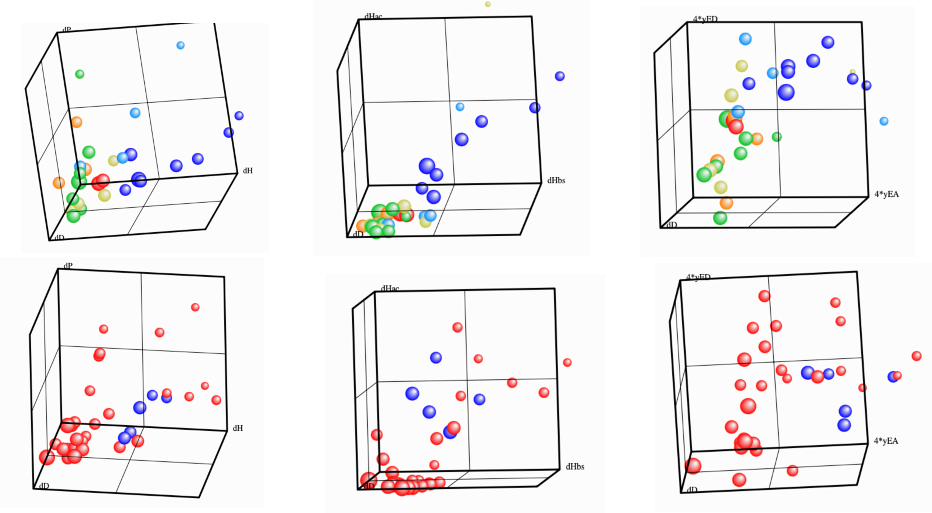

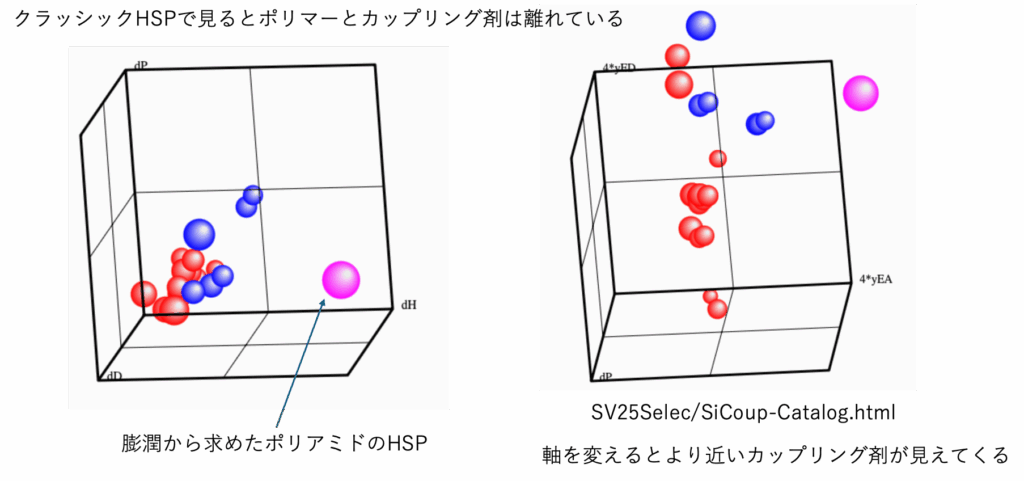

論文にある良溶媒は青い球で示してある。求まったハンセンの溶解球はマゼンタの大きな球になる。クラッシクな3次元のHSPでは良溶媒が比較的小さなdP, dHなのでSphereの中心も低めになる。

アルコールは両性溶媒であるので、dHac, dHbs両方を持つ。[dD, dHac, dHbs]、[dP, dHac, dHbs]で見た場合、良溶媒は大きなdHacを持つ。そこでSphereの中心、ポリマーのHSPは大きなdHacになってしまう。

軸を変えながら、この挟み撃ち法による結果を正しく理解しよう。緑色の小さな球はシランカップリング剤のHSPになる。ポリマーからは少し離れたところにある。

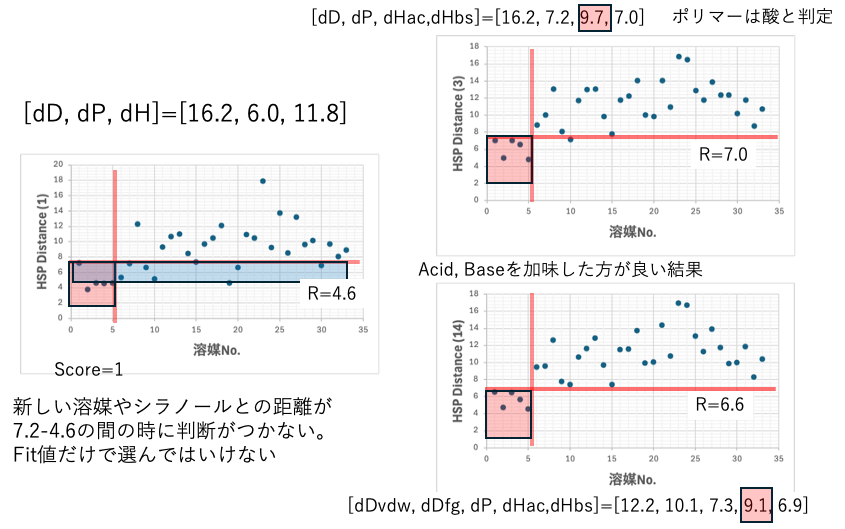

HSP距離とScore

クラッシクな3次元HSPでは、Score=1なのに溶解球の外にいる、Wrong outの溶媒(p-chlorophenol)が一つある。つまり他の溶媒なりカップリング剤とのHSP距離が4.2-4.6であったら、それがScore=1なのか0なのかは判断がつかないことになる。逆に言うと、Wrong outした溶媒よりもHSP距離が短い多数の溶媒が、何故溶かさないのかの説明が必要となる(青い四角の領域)。

dHをdHacidとdHbaseに分割した場合には誤認識はとても減る。つまりNylonの溶解を考えるには酸性、塩基性を考慮する必要がある。

別の論文

非常に古いが、繊維機械学会誌 にNylon 6の膨潤に関する論文があった。

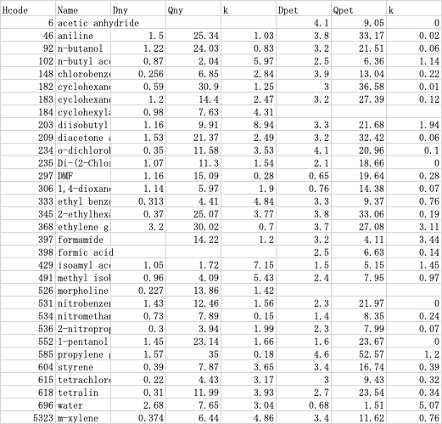

Nylon 6とPETの溶媒に対する膨潤性のデータが記載されている。

このデータを元にNylon 6のHSPを決定し直した。

ブレンステッドの酸塩基でみても、ルイスの酸塩基でみても、膨潤性でみる上の3次元グラフは良溶媒が値が、大きい方へ広がっている。

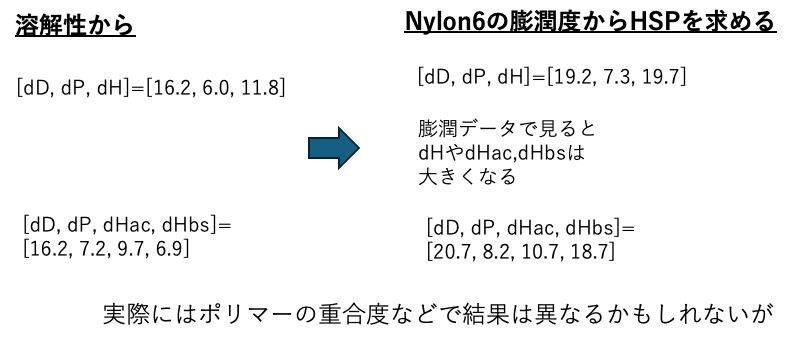

ナイロン6のHSP

Nylon 6のHSPとしては膨潤性から見たほうが良さそうである。

膨潤度から見るとこのポリマーはdHbaseの方が大きい塩基性のポリマーとなる。(あくまでも、挟み撃ち法でそう決まっただけで、酸塩基相互作用で溶解した場合には違う解釈にはなるが)

表面をシラン処理した粒子を、Capillary Penetration Methodで接触角を測定

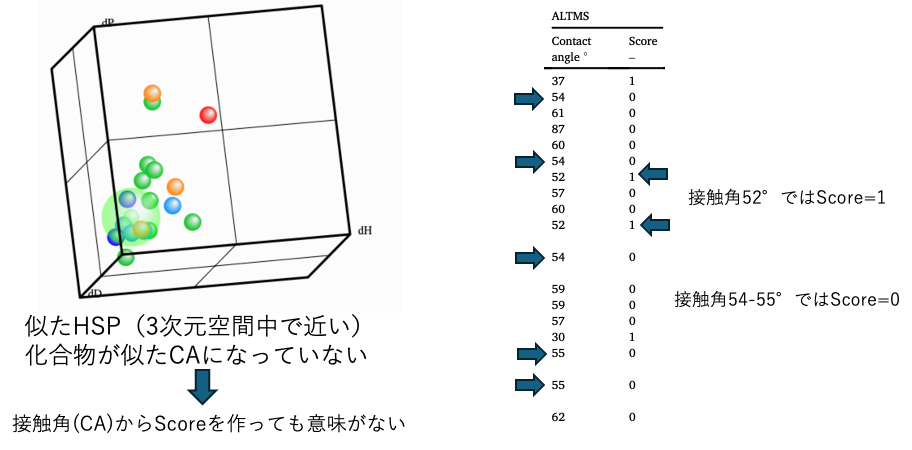

もとの論文では微粒子の接触角からScore0,1を決めてHSPを決定している。

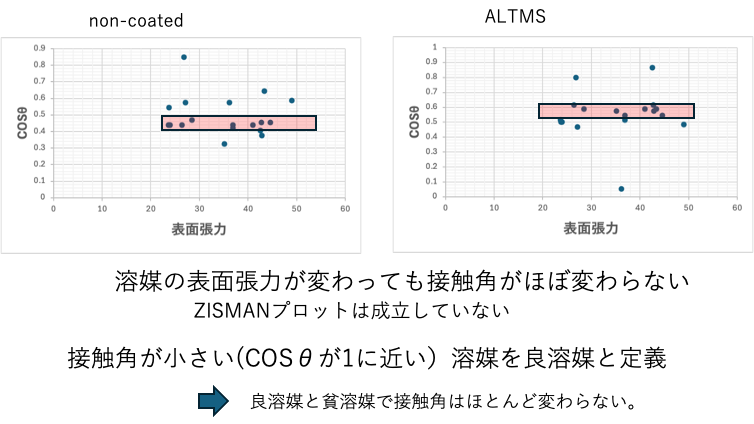

ZISMANプロット

私はCapillary Penetration Method自体がよく分かっていないのだが、溶媒の表面張力に対してCOSθをプロットしても相関が得られない。

接触角が2-3°の違いでScoreが変わる。このScoreからHSPを決めても何の意味もなさない。

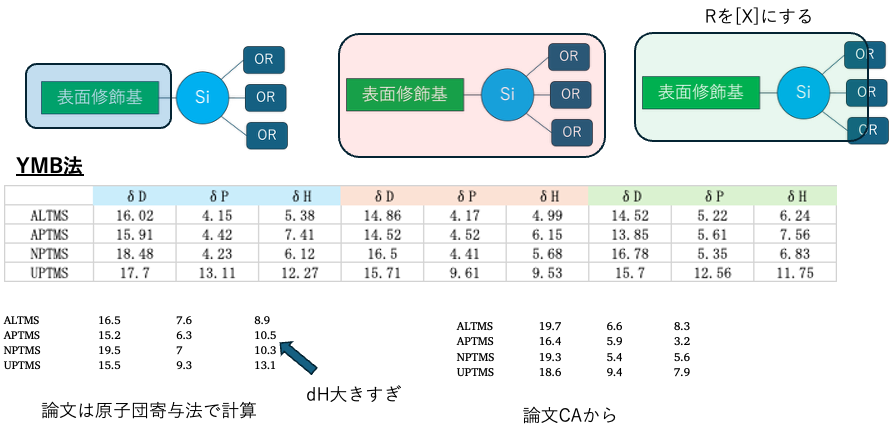

論文では原子団寄与法でシランカップリング剤のHSPを決めたとあるが、そのパラメータは記載されていない。HSPiPやPirika25Proを持っているなら自分でやってみよう。

Y-MBでHSPを決定

Dowのカタログと同じようにこの4つのシランカップリング剤のHSPを推算した。

論文に記載のHSPは水素結合項が少し大きすぎる。SiOの酸素はSi用のエーテル酸素を使うべきだが、一般の炭化水素用のエーテル酸素を誤用したのでは無いだろうか。

接触角から計算したHSPも併記したが傾向すら得られていないようである。

論文のNylon6 (ポリアミドは酸性と判定)との距離

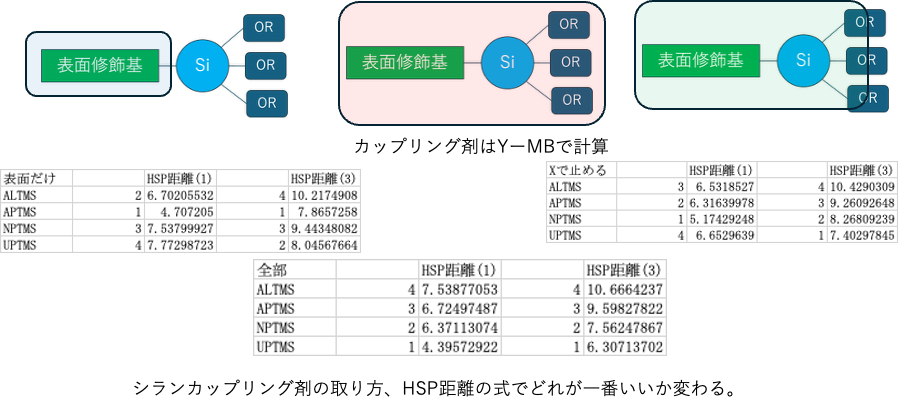

YMBで計算したカップリング剤のHSPと論文のNylon6とのHSP距離を計算した。

HSP距離はクラッシックの3次元HSPとdHを分割したScheme(3)で評価した。YMBでの分割方法によってどのシランカップリング剤が相性がよくなるか?はまちまちになってしまう。

それはどこで間違えたのだろうか?

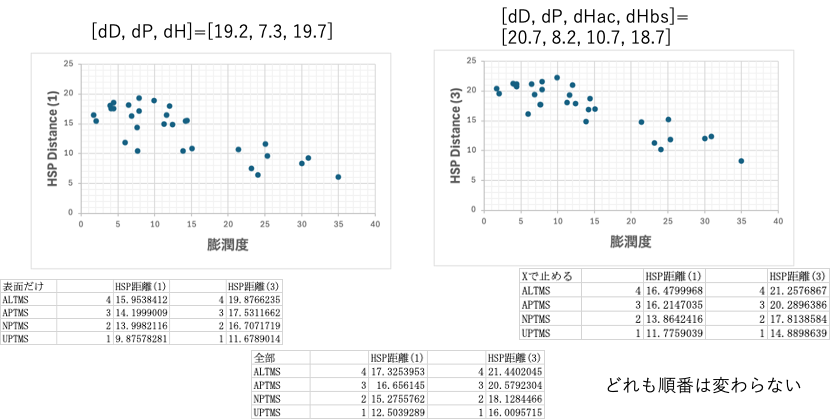

膨潤度の論文から決めたHSPからの距離

膨潤度のデータから決定したポリマーのHSP、YMBで決定したシランカップリング剤のHSPで、HSP距離の順番は全てのケースで一致した。

ポリマーとシランカップリング剤との相性

YMBで計算したシランカップリング剤のHSPからはUPTMSを使った時に一番相性が良いと予測された。別にHSPを使わなくたって、僕なら構造見ただけでUPTMSを使う。

似たものは似たものを溶かすと言うときに一番大事な似たポイントは同じ官能基を持つことだろう。

もとの論文のポリマーのHSPも微粒子のHSPも使えなかった。

しかし、他の論文のデータから作ったポリマーのHSPとYMBで計算した微粒子のHSPについては合理的な答えを返しているように思える。

シランカップリング剤のカタログから

シランカップリング剤のHSPをYMBで計算するなら、カタログに載っているものは全て計算できる。

軸を変えながらどんなカップリング剤が良いか提案してみよう。

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください。