2025.8.14

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, Pirika Pro for MI > Hildebrand, Hansen, 次世代HSP2のSP値

> ハンセン溶解度パラメータ (HSP) Doc

注意:HSPiPの機能ではありません

溶解度パラメータ、現在・過去・未来

次世代HSP2はいつになったら一般販売にまでたどり着けるのだろうか?

AIのみぞ知る。

第1のパラダイム

愛と憎しみの境界はどこにあるのだろうか?

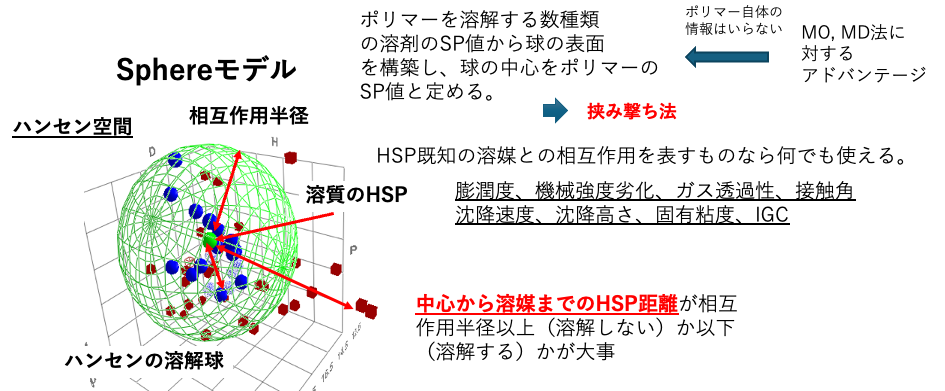

HSPでも良溶媒と貧溶媒の境界が必要だ。その境界は個々の研究者の解釈で良い。

第2のパラダイム

溶解に感しては、「似たものは似たものを溶かす」程度のもの。

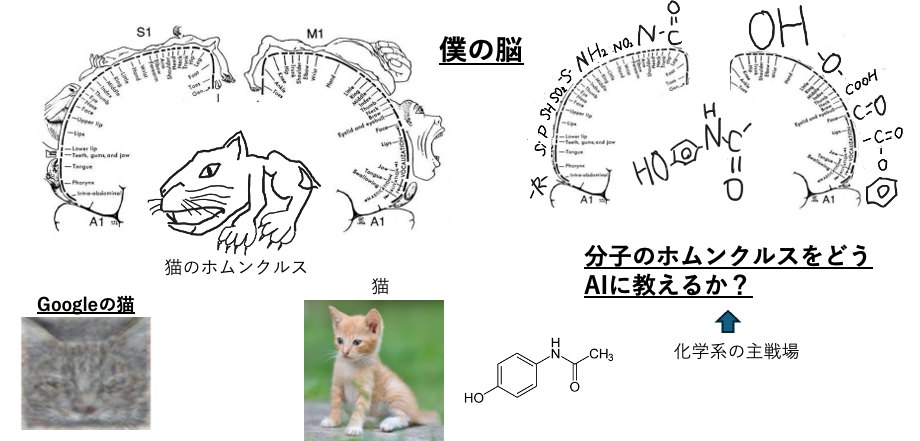

ChatGPTに聞いた所、「ホムンクルスとは、脳の感覚領域や運動領域での各身体部位の重要性・使用頻度を視覚化した、ゆがんだ人間の模型です」との事だ。それを絵に書いてもらった所、目や口や手が大きく表示される。

(Tips)Wilder Penfield homunculus

2012年にGoogleのDeep Learningが猫を認識した。その時の猫の特徴抽出された絵がAIの猫認識なのだ。でも僕の脳の中では猫は「ヒゲと牙と爪」が強調された猫のホムンクルスのように認識されている。(当然個人差はあるだろうが)

同じように分子を見たときでも、僕の脳の中でどう見えているのだろうか?

研究者によっても異なるだろうけど、化学系のAI/DXではこのあたりが主戦場になっているように思える。統計学者は分子のホムンクルスを持っていないので、化学者のニーズに答えきれていないのだろう。

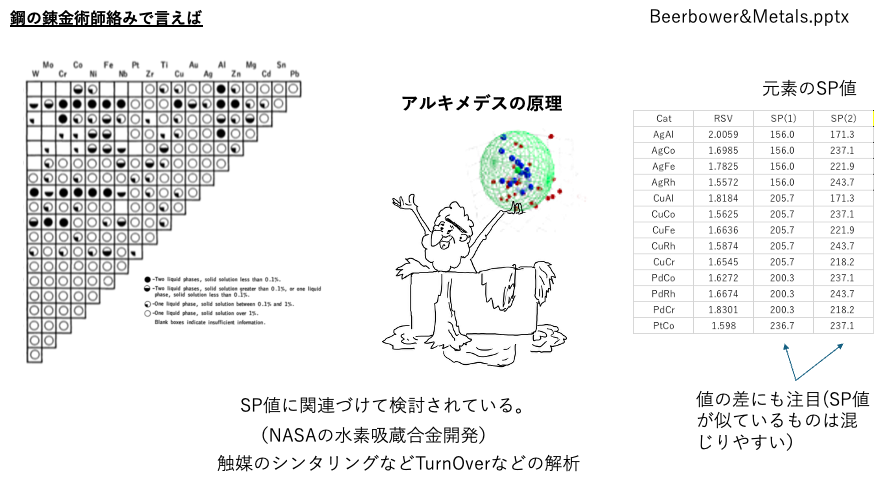

(Tips)金属合金の相互溶解性

錬金術の絡みで言えば、合金設計でも元素のSP値で解釈している研究者がいる。

「似たものは似たものを溶かす」は大原則だ。

金属がSP値を持つの?と思うかもしれないが、定義通り、蒸発潜熱を体積で割ってルートをとればSPになる。イメージ的には10倍ぐらい大きくなってしまう。

実際の金属表面自体は酸化物層ができたり水が吸着したりしている。それを挟み撃ち法でHSPを決めれば実感にあったHSPになる。結局SP値というのは解釈の問題だ。

第3のパラダイム前:第2のパラダイム終期

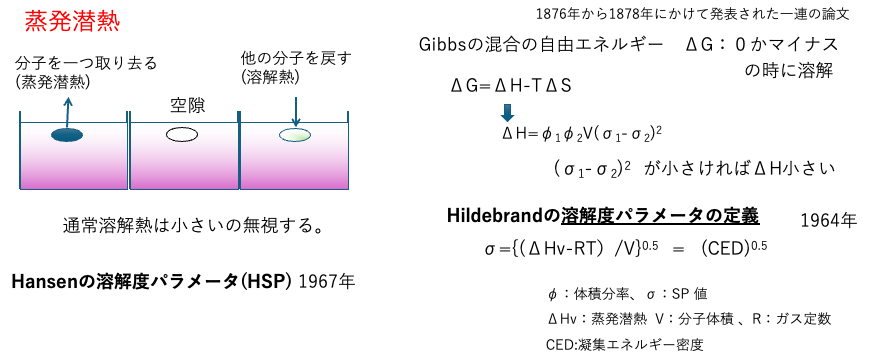

ようやく溶解の自由エネルギーが理論化されてきた。ところが、このエントロピーが曲者だ。ぼくは未だにこれがわからない。

取り敢えず理解しやすいエンタルピーだけで話ができる溶解度パラメータ(SP)値はありがたい存在だ。

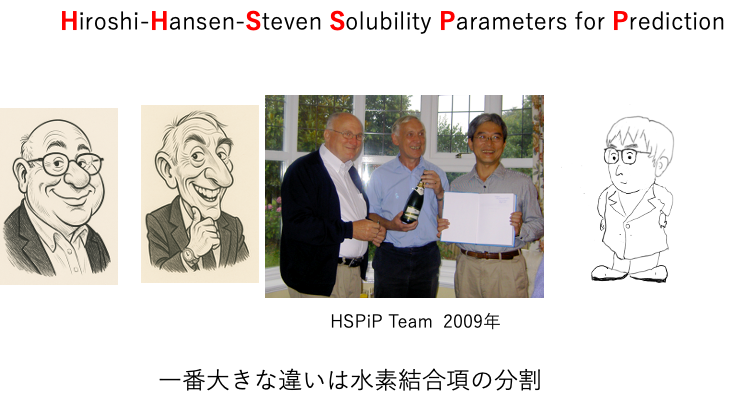

(Tips)一番弟子

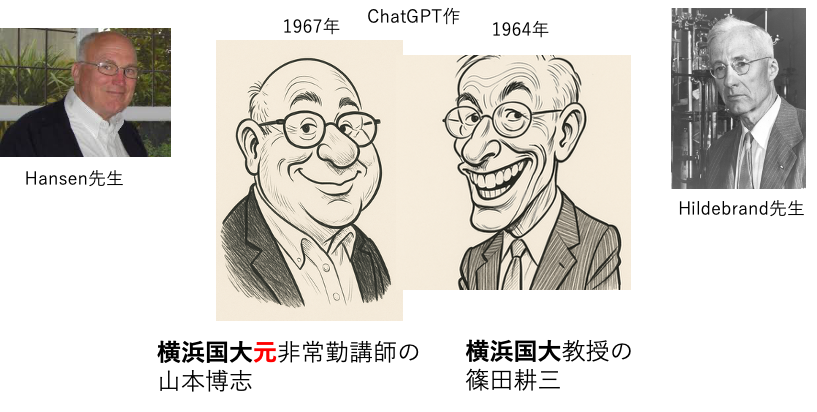

Hansen先生もHildebrand先生も、(多分)一番弟子は日本人だ。不思議な縁で、弟子はふたりとも横浜国大関係者だ。私ももうやめてしまったが。

第3のパラダイム

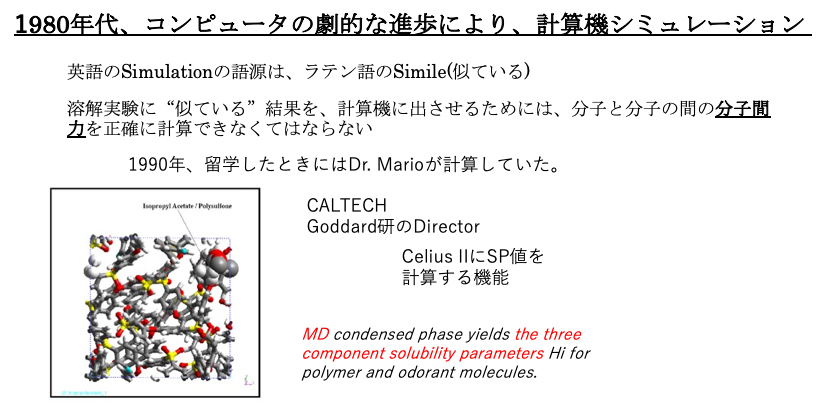

1990-1991年にCALTECHのGoddard先生のところに留学した。その時にDr. MarioはCelius IIにSP値を計算するルーチンを実装していた。もちろんこれは蒸発潜熱を計算するだけなのでHildebrandのSP値の推算になる。私のことをHansen先生たちに紹介してくれたのはDr.Marioだ。

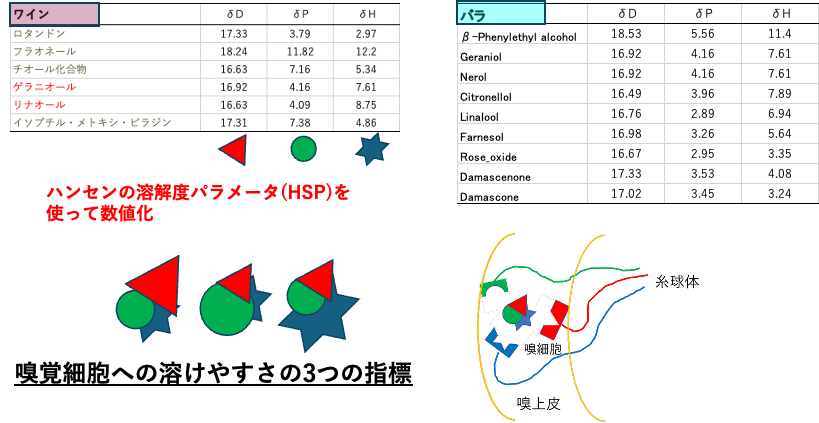

(Tips)数字しか理解できないコンピュータに香りを教える

Marioがやっていたことを簡単に紹介しよう。

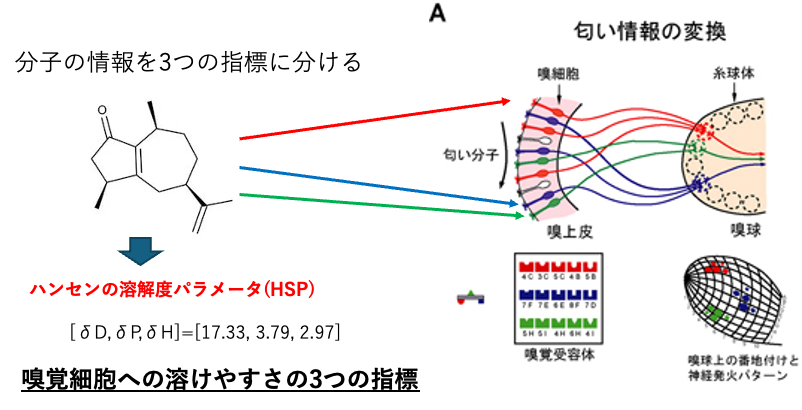

人間は味は5種類しか認識できないが、臭いは1000種類ぐらい嗅ぎ分けられるらしい。嗅覚細胞を1000種類持っているわけではなく、光のRGBのように刺激量の組み合わせで違いがわかるようだ。

(Tips)数値化できれば、後はデータ・サイエンス

そこで、香り物質のハンセンの溶解度パラメータ(HSP)を使うことをMarioは思いついた。

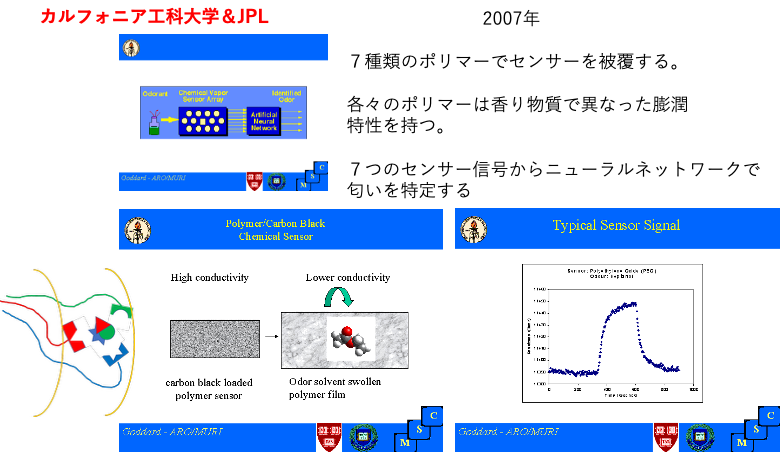

(Tips)E-Nose(人工の鼻)プロジェクト

HSPの理論からは、ポリマーのHSPと香り物質のHSPが近ければ、よく溶かす(膨潤する)膨潤すると電極のコンダクタンスが変化する。その変化はポリマーによって異なる。センサーの上には気流があって、香り物質は押し流されていく。(ガスクロと同じ原理)

7つのセンサー信号をニューラルネットワークに学習させ、人間の鼻のように香りを認識させる。

この考え方は、香りに限らず、VOC(揮発性有機化合物)の検出でも同じだ。

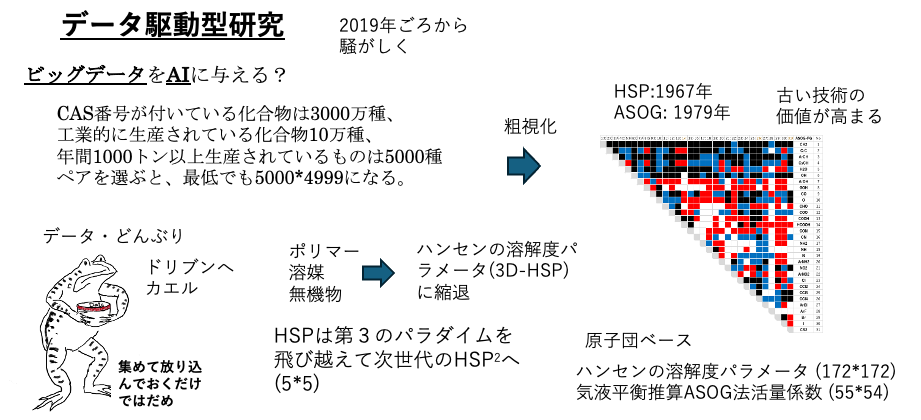

第4のパラダイム

最近騒がしくなってきたのが、データ駆動型研究だ。大量のデータを収集・分析し、そこから得られた知見に基づいて研究を進める手法だ。従来の研究は仮説を立てて検証する手法を取る。

猫の例で言えば、猫とは髭があって、鋭い牙と爪を持つ生物であると仮説を立てる。でもトラだってその仮説に当てはまるので仮説は棄却される。条件を厳しくする。小型であるとか。

ところがデータ駆動型になると、片っ端からこれは猫、これは猫でないという写真を見せる。どう分類したかはブラックボックスだけど、仮説なしに猫を認識するようになる。

画像だとわかりやすいが、化学だと急に難しくなる。

新しい薬を開発するのに、この化合物はいい薬。20種類ぐらいある。PubChemにある残り3000万種−20は薬効がわからない。わからない化合物をいくらデータに放り込んでもやはりわからない。

その時に、この薬のHOMO>XXXX, LUMO<YYYYとすることが多かった。

それには理由があって、どんな化合物であっても、(現実には作られていなくても)MO計算だけはできるからだ。

PubChemQCにHOMOやLUMOはDB化されている。

当たり前のことだが、3000万種の中には、HOMO>XXXX, LUMO<YYYYに入るのに薬効が無いものはいくらでも見つかるだろう。一つ見つかれば反例があったことになり仮説は棄却される。データ駆動型では間違ったらもっと判断できるようにビッグデータをよこせという。

さらに分子同士のドッキング計算して相性を調べたり、計算負荷は上がる一方だ。

薬効の指標の一つとして、オクタノール・水分配比率(logKow)がある。

同効違薬のリストを見ると、構造が異なっていても、logKowが近い。

これをさらに推し進め、材料、ポリマー、溶媒、無機物全てをHSPの形に縮退させてデータ駆動してしまう。それが意外といい味を出している。

次世代のHSP2

HSP2は3人でやっているように書いているが、実働は私一人だ。サイエンスというのは、先人の組み上げた土台の上に拡張して良いものだ。

土台がしっかりしていれば、その上に建つものもしっかりする。

関西の方の大学がやっているようなYMBをハッキングして自分の手柄にするのとはわけがちがう。

Hildebrand, Hansen, 次世代HSP2のSP値を使った解析例

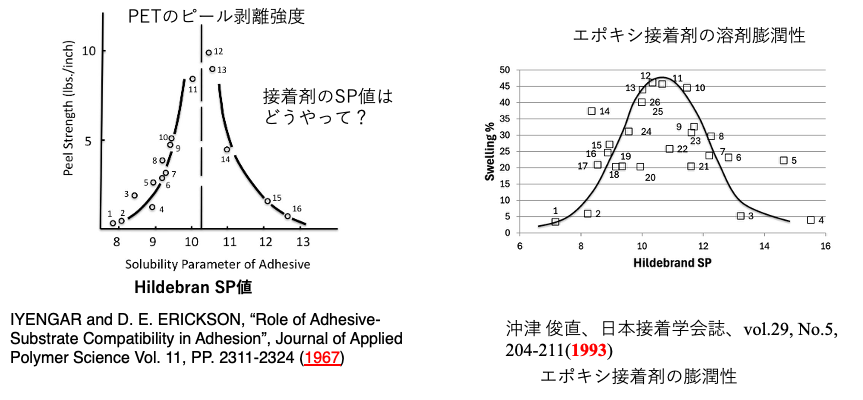

接着性の評価

昔から接着はHildebrandのSPで評価されている。

色々なSP値の接着剤でフィルムを貼り合わせその剥離強度を調べたり、接着剤の膨潤性が調べられている。

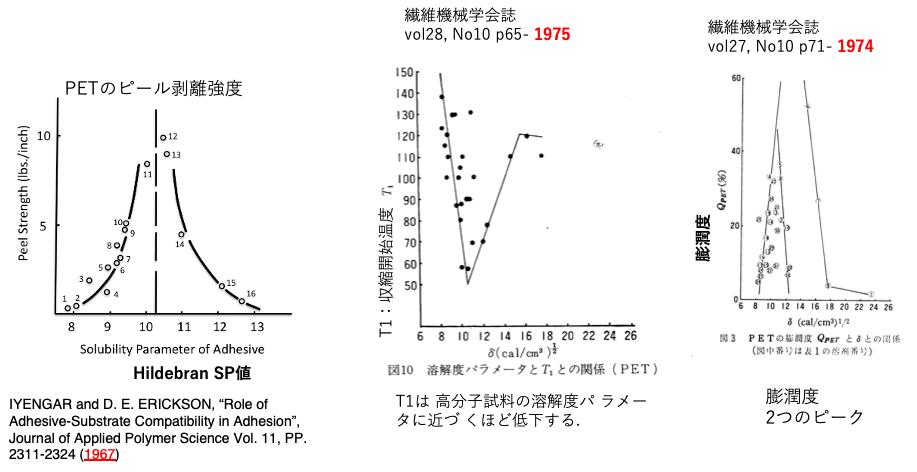

PETなら

昔の文献はHildebrandのSP値で評価することが多かった。

それでも例えばPETに関してみると皆ピークの位置は同じだ。

ただ、同じSP値でもところどころ大きく値が乖離するものがある。

HildebrandのSP値は原点からの距離だけで考えるのでこうした乖離はしょうがない。

細かいデータが入手できるならHSPで調べ直すことも可能だ。

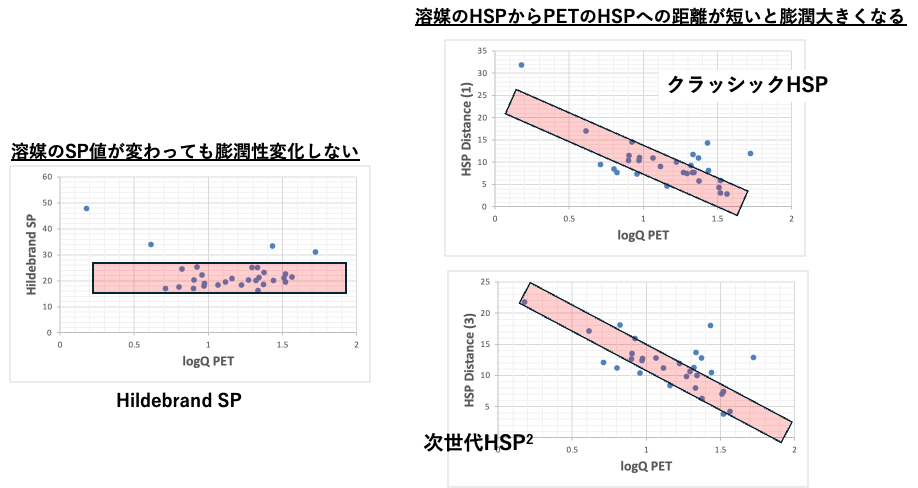

PETの膨潤

溶媒のHildebrandのSP値が変わっても膨潤性は変化しない。

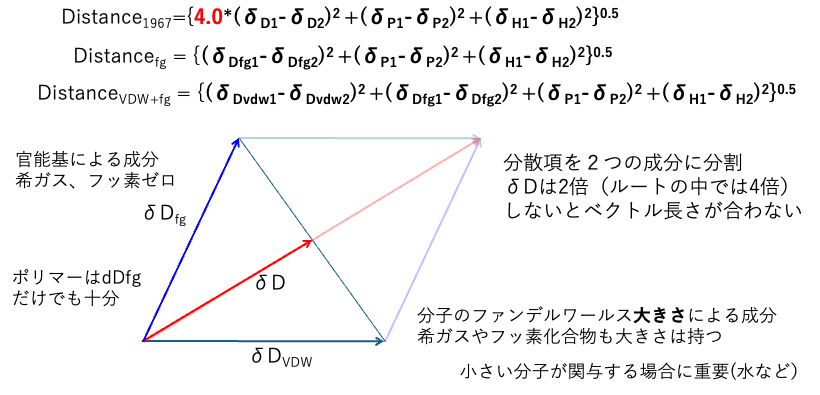

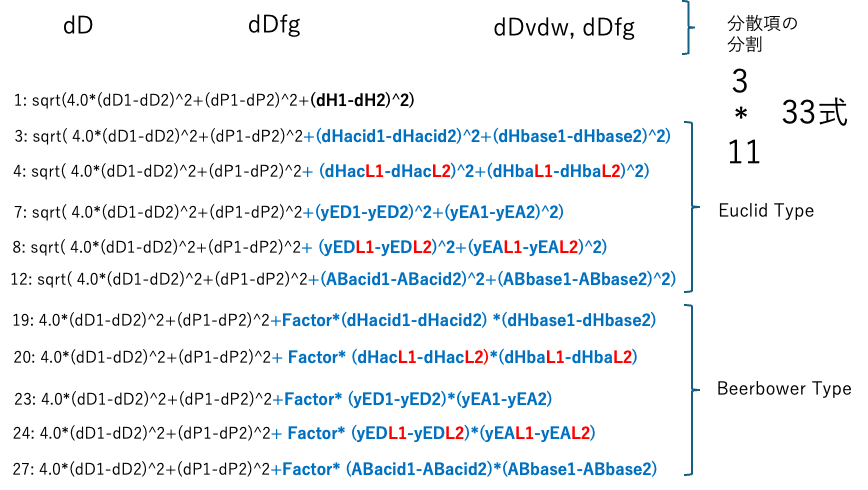

HSP Distance(1) = sqrt(4.0*(dD1-dD2)2+(dP1-dP2)2+(dH1-dH2)2)

HSP Distance(1)はクラッシクHSPの距離の計算式だ。

dDの差分の前に4というファクターがつく。

次世代のHSP2の結果はクラッシクHSPとは大きく変わらなかった。傾きが立っているのはより好ましい。

HSP Distance(3) =sqrt( 4.0*(dD1-dD2)2+(dP1-dP2)2+(dHacid1-dHacid2)2+(dHbase1-dHbase2)2)

(復習)Hansenの溶解度パラメーター

クラッシクHansenの距離はファクターが付くが3次元空間中の距離でみることができる。拡張すると4次元,5次元になる。その場合には球の内側、外側ではなく、式の内側、外側になる。

ポリマー材料へのO2透過率

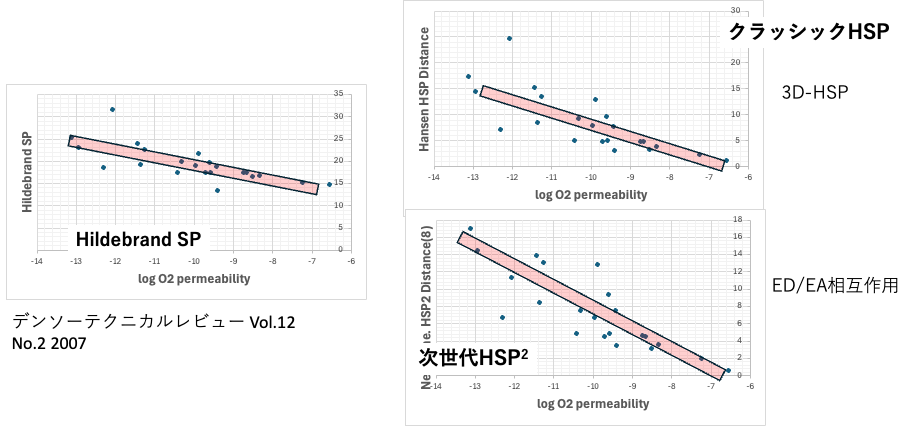

HildebrandのSP値でも傾向は出ている。

ポリマーの凝集エネルギー(Cohesive Energy)が高いものはバリアー性が高いのだろう。Distance(8)は水素結合項をyEDLa, yEALaに分割したものだ。次世代HSP2は傾きが立っていてより好ましい。

それでは、凝集エネルギー(Cohesive Energy)が高いとはなんぞや?と考える。その前に。

ポリマーの酸素透過性とはなんぞや?

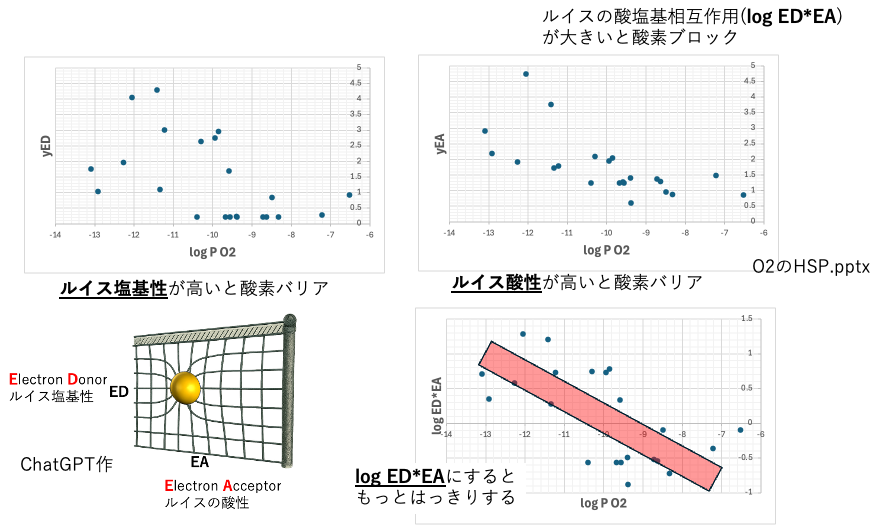

HSP距離の問題以前に、単相関としてED,EAと高い相関になる。さらにlogEA*EAでみると意味がはっきりする。あたかもネットの縦糸と横糸のように酸素をバリアする。

このような縦糸横糸が入ると、凝集エネルギー(Cohesive Energy)が高くなるのだろう。

バリア膜

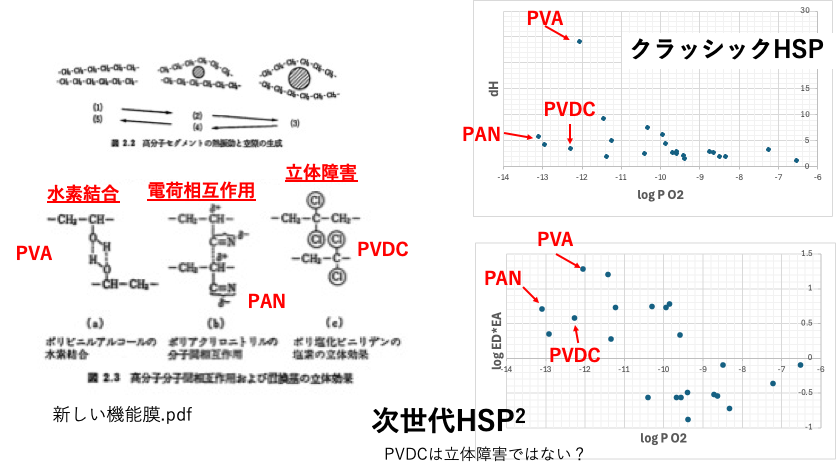

新しい機能膜という古い書籍にバリア膜のバリア機構が載っていた。

ポリマー鎖間に強い相互作用がある場合にバリアー性が高くなるとある。

その相互作用としては、水素結合、電荷相互作用、立体障害と説明されている。

そこで、クラッシクHSPとして、縦軸にdHを取った場合にはバリアー性を説明できるのはPVAだけになる。

次世代HSP2で、縦軸にlog(ED*EA)をとると、PANやPVDCもバリアー性が高いことが理解できる。不思議なのはPVDCのバリアー性が書籍では立体障害と説明されていることだ。立体障害であるならtBu基がついてもバリアー性は高くなりそうなものである。

しかし、Ewellらによると一つの炭素に塩素が2つ以上付加する場合、水素結合を生成するとある。そこで、PVDCも次世代HSP2で評価すれば高いバリアー性になる。

表面処理剤:ポリマーのSP値と合わせる

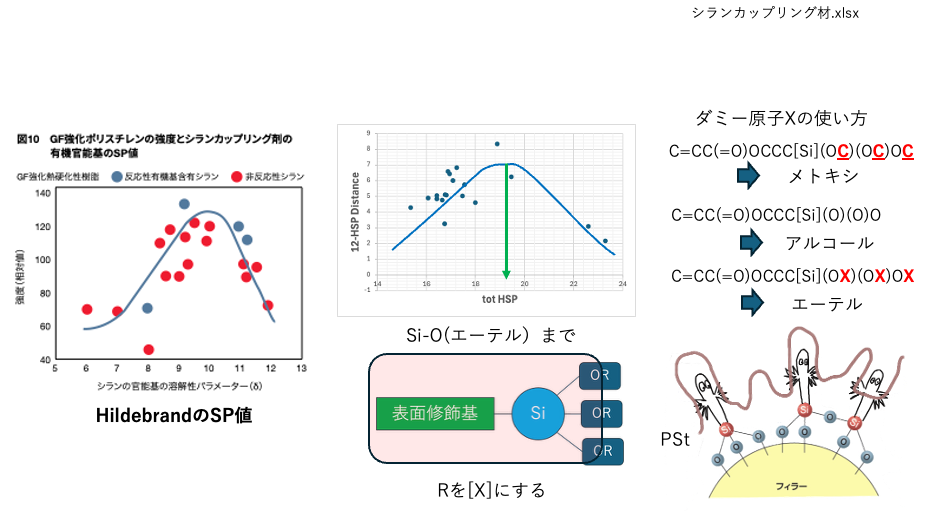

表面処理剤としてのシランカップリング剤は、ポリマーのSP値と合わせるのが大事なことは昔から言われてきた。

HSPや次世代HSP2で評価すればより良くなるとは思うが、あまり良い例題がネットに見つからなかった。

ポリマーの屈折率

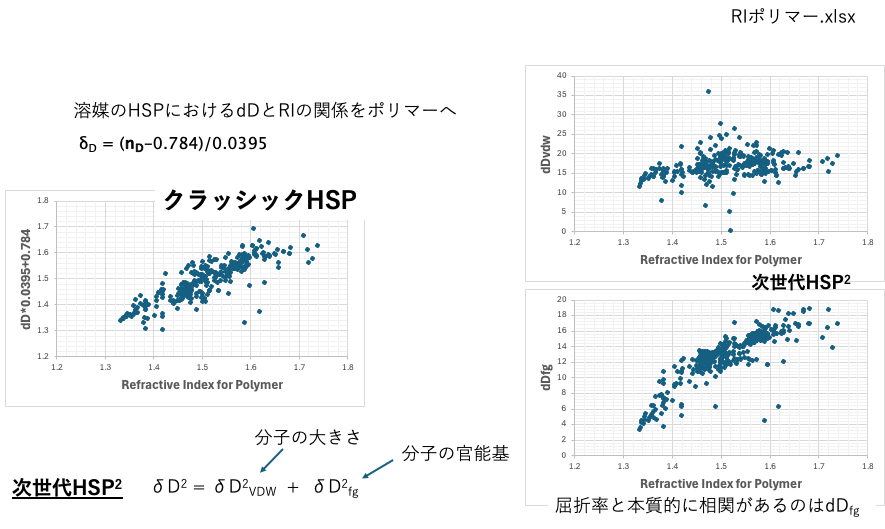

溶媒のHSPにおけるdDとRIの関係として

δD = (nD-0.784)/0.0395

が使われている。この関係をポリマーへ拡張する事を考える。大まかには下図左のようにポリマーであってもそれなりの相関がある。

しかし屈折率と本質的に相関があるのはdDfgである。

δD2 = δD2VDW + δD2fg

dDの分割も次世代HSP2の機能の一つだ。

(Tips)希ガスとフッ素化合物

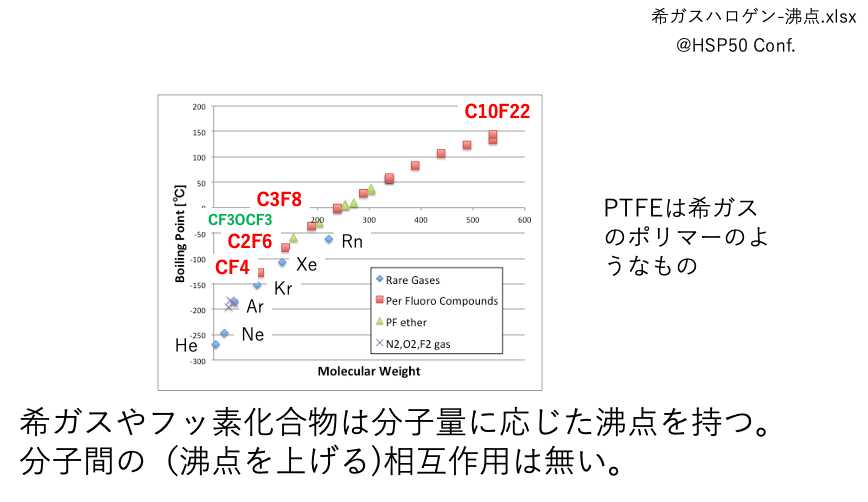

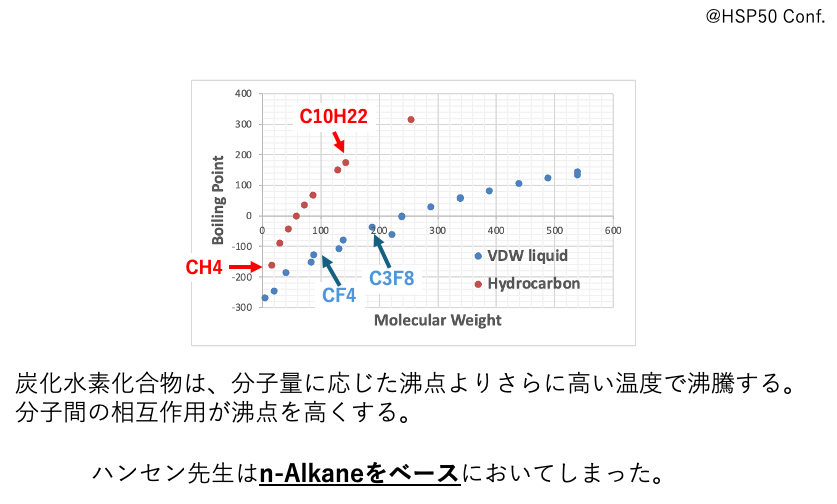

希ガス分子同士が強い相互作用しないことには多くの人は異論はないだろう。しかしフッ素化合物になると変な事を言い出す人も多い。上図をみると希ガスとパーフルオロの化合物の曲線は一致する。分子量に応じて沸点は上昇するが、その作用は希ガスと同じと考えて良い。

(Tips)dPとdHを持たない化合物

ところが、dP, dHを持たない炭化水素の曲線は希ガス・フッ素化合物曲線より高い値になる。その時に、フッ素は電気陰性度が高く、強く電子を惹きつけているので、分子全体が負に帯電しているとか言う。その静電反発で沸点が下がるとか言う。そんなはずはない。CーF結合を作る電子が高い電気陰性度のフッ素の近くに確率的に多くいたとしても、分子の表面の電子は結合以外の電子が粛々と軌道を回っているだけだ。そんな電子が静電反発を起こすはずがない。

例えそうだとしたら、炭化水素は正に帯電して、炭化水素とフッ素化合物は強い電荷相互作用で錯体を作るだろう。水素を除き(水素は結合方向に電子が束縛される)原子の周りには電子が回っているので表面は負電荷で覆われているとも言えなくはない。でもその電子は超高速で動いているので、平均で見れば原子核の陽子とで差し引きゼロと考える方が自然だ。PTFEはくっ付きにくい。手がかりがゼロだからだ。

希ガス・フッ素化合物が分子の大きさだけ由来の蒸発線熱を持っているとすると、炭化水素は分子の大きさに加え、さらに大きなエネルギーが必要になる。

(Tips)分散項の成分分割

HSP50周年記念講演会のKeyNote Speechで分散項の分割について発表した。

これを取り入れると、昔からあった変なファクター4はなくなる。

ポリマーの溶解を考える時に、ポリマーのdDvdwは何を意味するのだろうか?

溶媒であれば分子のVDW体積だけによる蒸発潜熱分(同じ体積の希ガスの蒸発潜熱分)のSP値になるだろうが、ポリマーの場合くり返しユニットの体積は意味がない。そこでポリマーの溶解球を計算する時には、Distancefgで十分な事が多い。逆に水や小さな有機物を含む場合にはDistancevdw+fgの方が良い事が多い。

dDvdwの値は分子が大きくなると小さくなる値である。

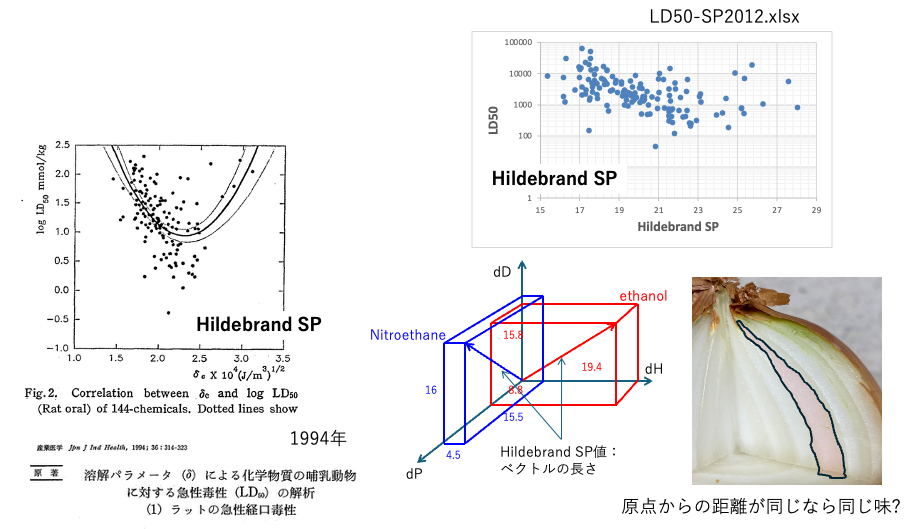

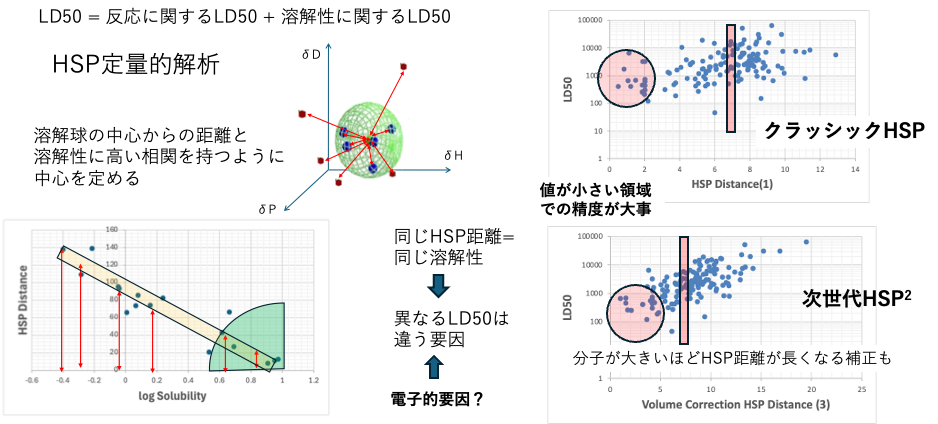

LD50

毒性は反応性と相関付けて考えることが多かった。MO計算で遷移状態を求める計算は私もよくやった。自分が知っている一番古い、LD50とHildebrandのSP値を結びつけた論文がこれ。HildebrandのSPはHSPのベクトルの長さになる。HildebrandのSP値で整理できると言うことは、原点からの距離が同じ玉ねぎの一片は皆同じ溶解性になると言うことだ。

どんな毒でも体内に吸収されなければ毒にはならない

他の毒性の議論では溶解性に関してはほとんど触れることはない。

また、溶解性だけで毒性が全てわかるものでもない。HSP距離とLD50にはある程度の相関が認められる。HSP距離がほぼ同じなのにLD50が大きく変わるものについて、その要因を探るのは面白いと思う。

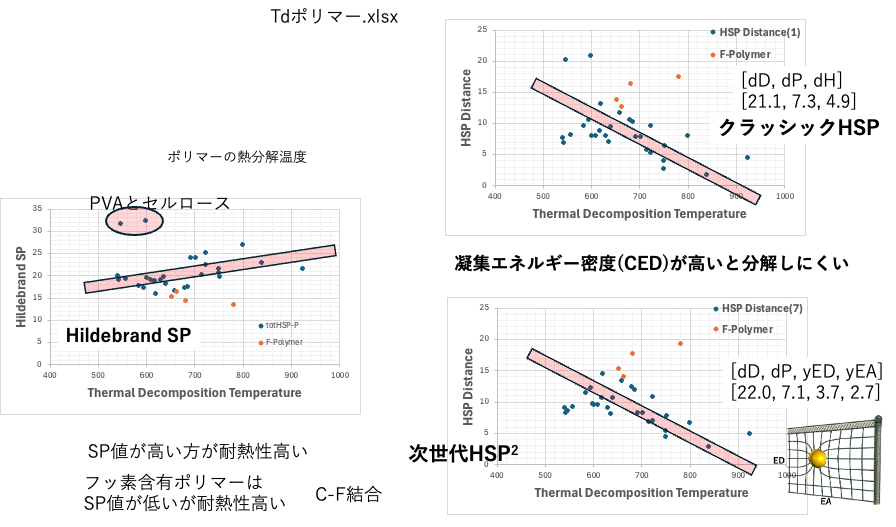

(New)ポリマーの熱分解温度

今回初めてポリマーの熱分解温度のデータを集めてみた。

凝集エネルギー密度(CED)が高いものの方が熱分解しにくい傾向がある。ただし、フッ素ポリマーは熱的にはだらしないポリマーであるけど、CF結合が切れにくいという意味では熱分解温度が高くなる。分けて考えたほうが良い。

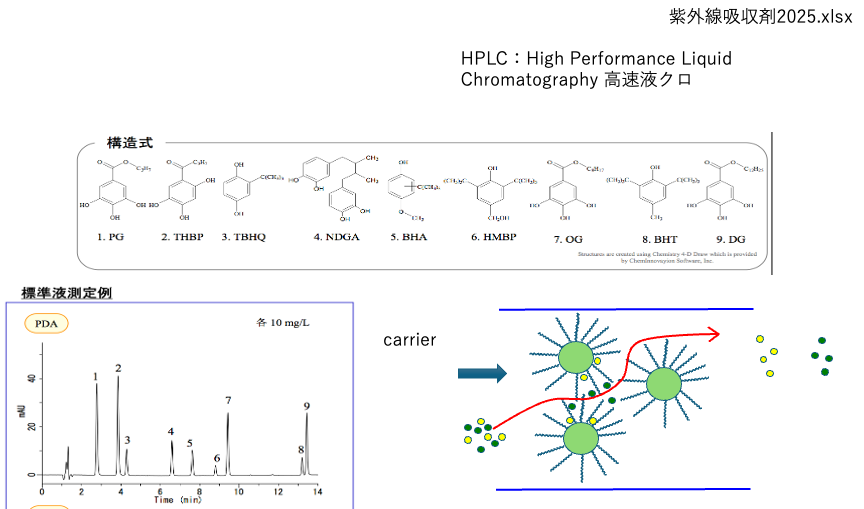

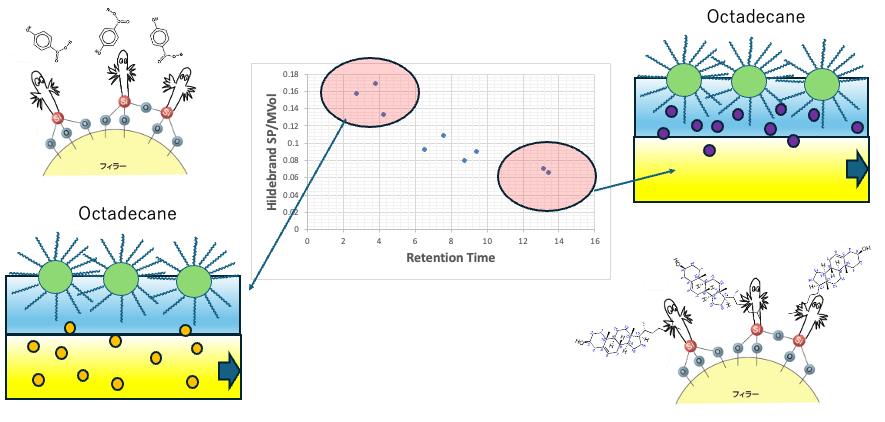

(Tips)酸化防止剤のHPLC分析

特にODSカラムを使ったHPLCの分析はオクタノール・水分配比率(logKow)かHildebrand SP(=totHSP)/MVoldで評価するとよいことは以前からわかっていた。

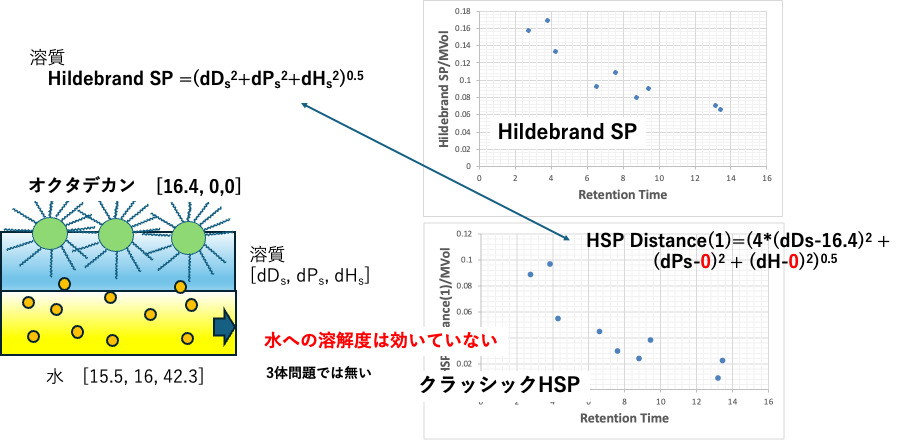

保持時間

表面にオクタデカンを修飾したシリカゲルが固定層になる。溶質のオクタデカンへの溶解しやすさ(分配のしやすさ)が保持時間の違いになる。脂溶性が低いと早く留出する。

HPLCはなぜ、Hildebrand SPで良いか?

HSPの3次元にしてもオクタデカンのdP, dHはゼロなのでHildebrand のSPと大きく変わらない。

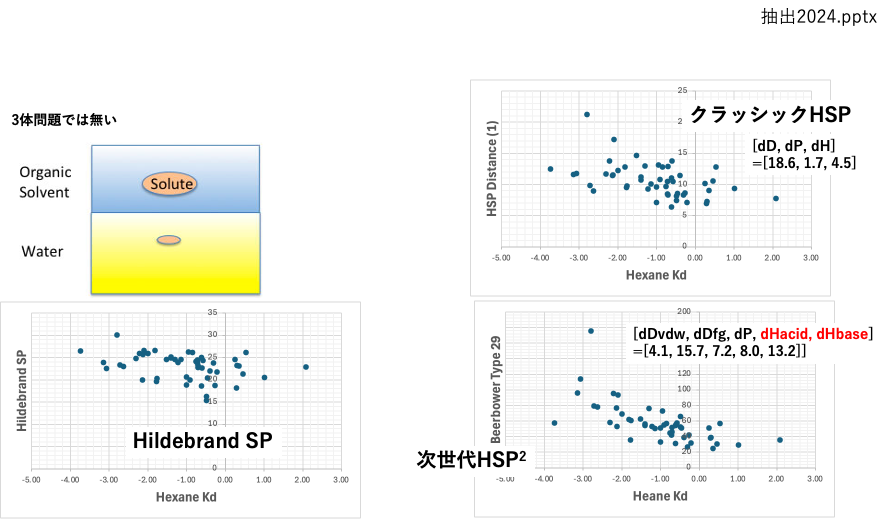

液液抽出 Hexane/水

液液抽出で一番データ量の多いのはn-オクタノールと水を使ったlogKowだ。

n-オクタノールの極性が生体膜と同じくらいとされ、毒性の指標にlogKowが使われることが多かったので、データが増えた。また、HPLCを使って、logKowが既知の試料と同時分析してlogKowを多数、簡単に決定することも行われている。

ところが、実はn-オクタノールは難しい。水にn-オクタノールが溶けるし、n-オクタノールに水も溶ける。データ的にはぐちゃぐちゃだ。しかも極性的にもn-オクタノールは生体に近くない。n-オクタノールの酢酸エステルぐらいなら良いが。

ここでは、系が一番シンプルなHexane/水を取り上げた。

SP値との相関という意味では他の抽出溶媒の方が綺麗な相関が得られる。

綺麗な相関が得られると、話はそこで終わってしまう。

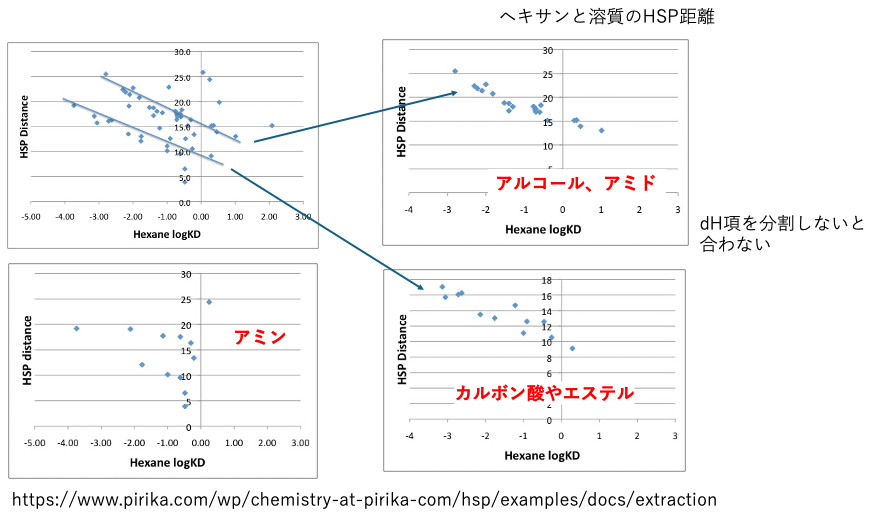

Hexaneは相関が汚いので何故かを調べる。

物質ごとに分類してみると色々な事がわかってくる。

クラッシックHSP-液液抽出分類

化合物のタイプを分けてみると、アルコールとアミド、カルボン酸やエステルはそれぞれに綺麗な相関がある。そしてアミンが話を混沌とさせている事がわかる。

つまり、アミン以外は正則溶液かそうでないかでラインが変わる。

次世代HSP2、dHacid, dHbaseに分割した式で、タイプに依存しなくなったのは、アミンを扱うにはdHの分割が必要だったからと考えられる。

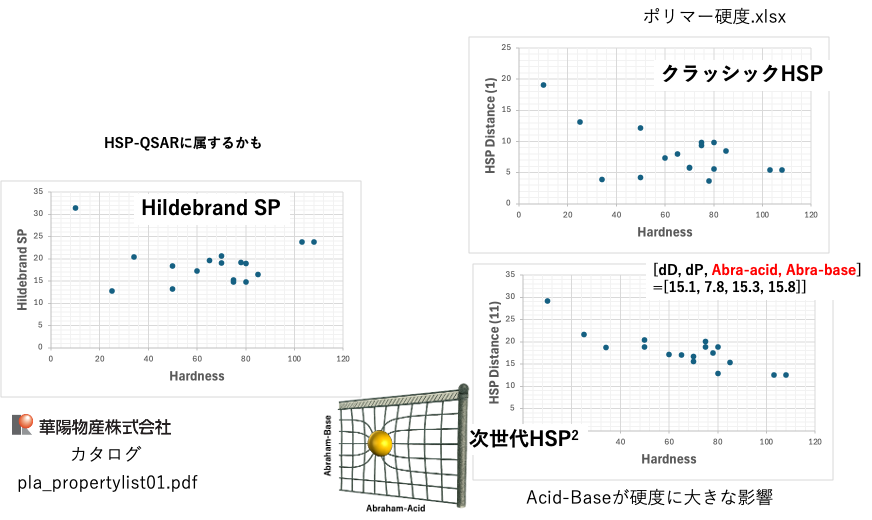

(New)ポリマー硬度

ポリマーの熱分解温度やポリマーの硬度はミクロな意味ではED*EAの相互作用が効いていそうなのでHSP距離でも相関が取れたりもする。

しかし、溶解度とは異なるので、HSP-QSARで扱うべき事象なのかもしれない。

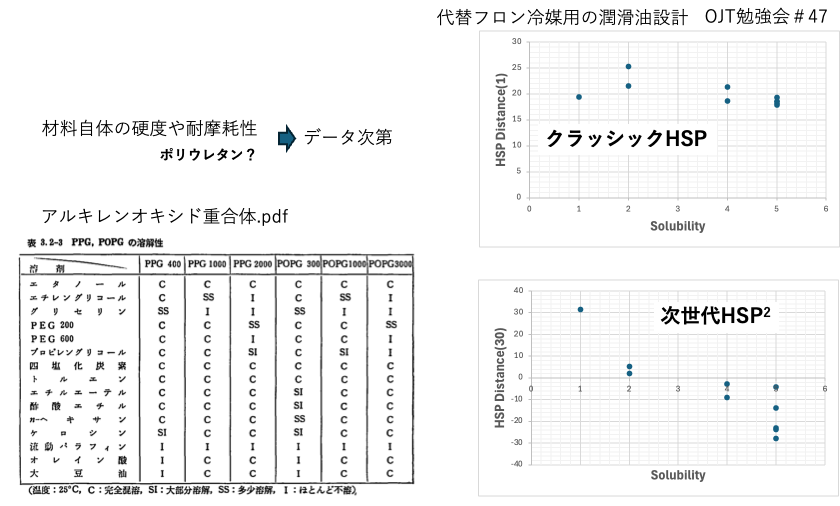

潤滑油

R-113を使った冷凍機から次世代に移って2番目に困ったのは潤滑油であろう。

(当然、1番困ったのは冷媒自体の設計だ)

いわゆるPAG油が使われる事が多い。PAG油は比較的溶解性の高い油ではあるが、溶解性の解釈が難しい油になる。

例えば同族のPEGは水に溶ける。しかし官能基の本質として溶けるのではなく、エーテル酸素を外がわに向けて螺旋を巻いて溶解する。そこで温度を上げると水から分離する曇点が存在する。官能基によるものと、3次元構造によるものが混じるので解釈が難しい。溶解度のランクを1、2、4、5にしたが4、5の違いが難しい。

溶解度パラメータでは螺旋を巻く効果は次世代を使っても表現できない。

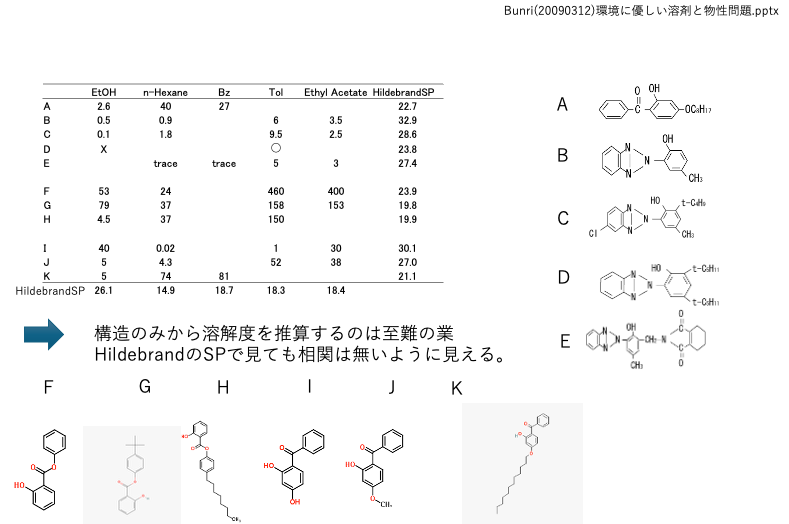

紫外線吸収剤の溶解度

酸化防止剤とポリマーのハンセン空間表示

球をクリックすると酸化防止剤(赤)、ポリマー(青)の名称が表示される。

HSPが近い酸化防止剤を選んだほうが安定化効果は高い事が期待できる。

ただし、実際には弱い官能基周辺に濃くいてほしい?

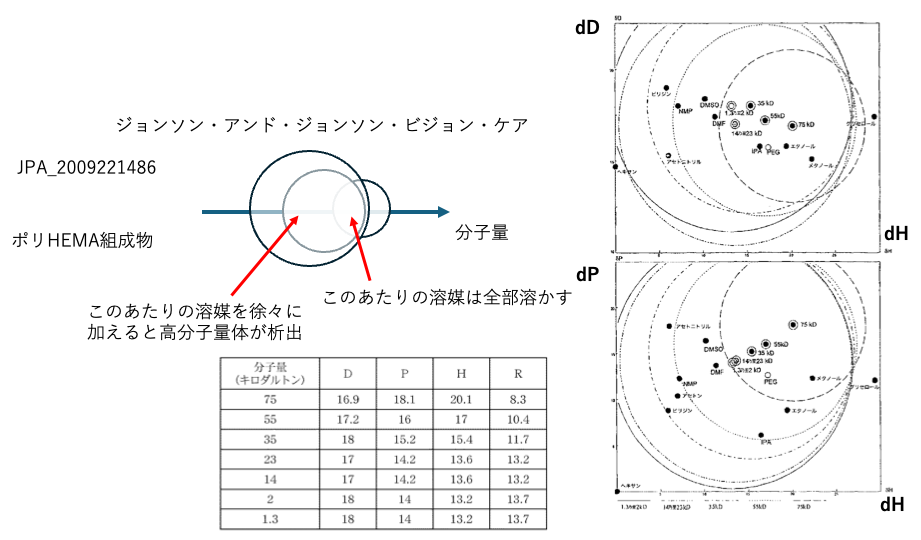

ポリマーの分子量分割

コンタクトレンズ用のポリマーの分子量による分別沈殿の特許だ。

理想的に言えば、ポリマーの分子量が変化しても、溶解球の中心は変わらない。分子量が短くなると、溶解球の半径は長くなる。

しかし、実際には少しシフトしていく。

普通重合を行った時には分子量分布ができる。低分子のオリゴマーはメタノールなどで再沈した時に除く事ができる。

この特許のように、できたものをさらに架橋する場合には、高分子量体が流動性を阻害する。それを除くのは歪み低減に効果がある。

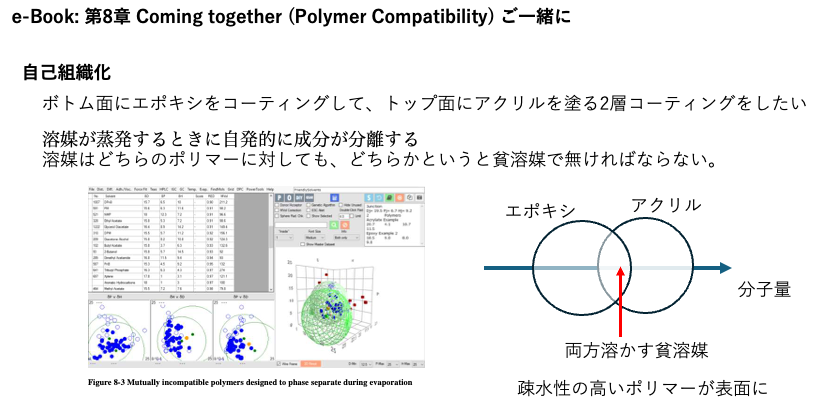

傾斜材料設計

同じような、分別沈殿の例がe-Bookにある。この場合は一液コートで傾斜型コーティングになることを狙っている。

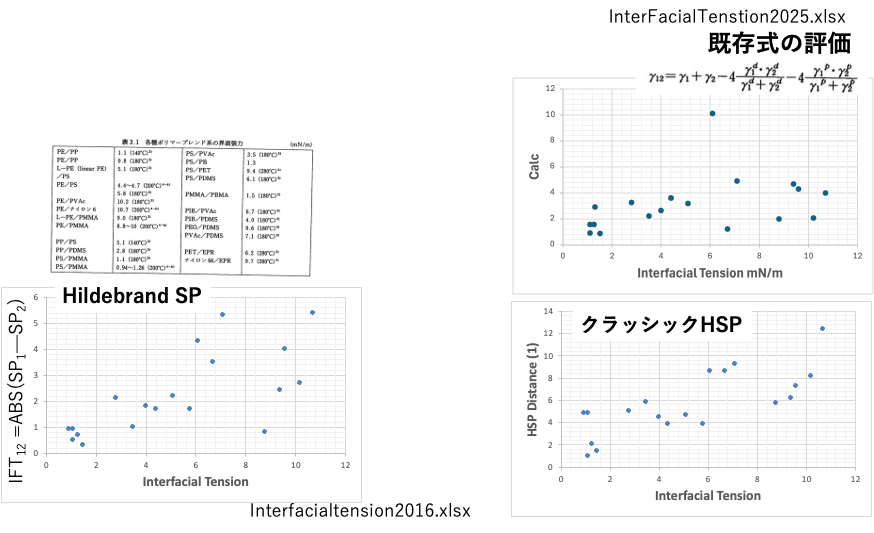

ポリマーブレンドの界面張力

ポリマーのHSPの推算はver. 6.1で大幅に精度が高くなった。

界面張力とHSP距離にも以前よりはだいぶマシな相関が得られる。次世代HSP2では表面張力の成分分解も出力するが、それはまた別の話。

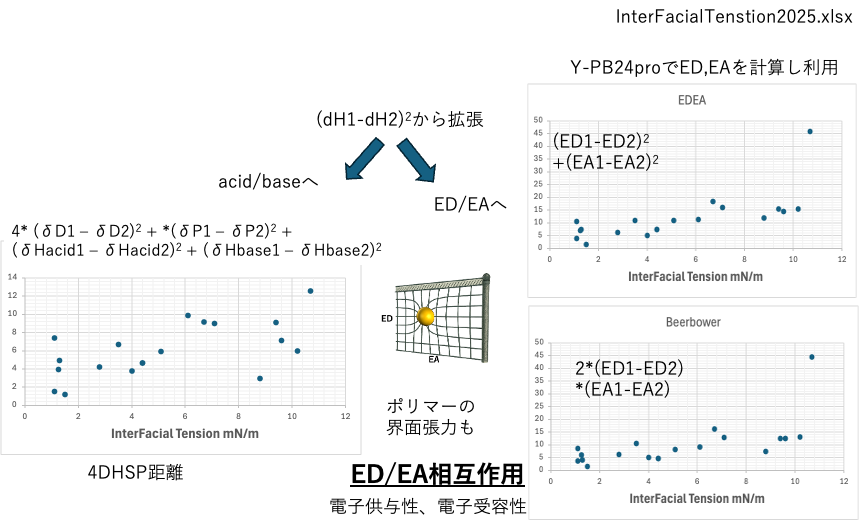

次世代HSP2を使った界面張力評価

更に、dHを分割すると特にドナー、アクセプター相互作用が大事なことがわかる。

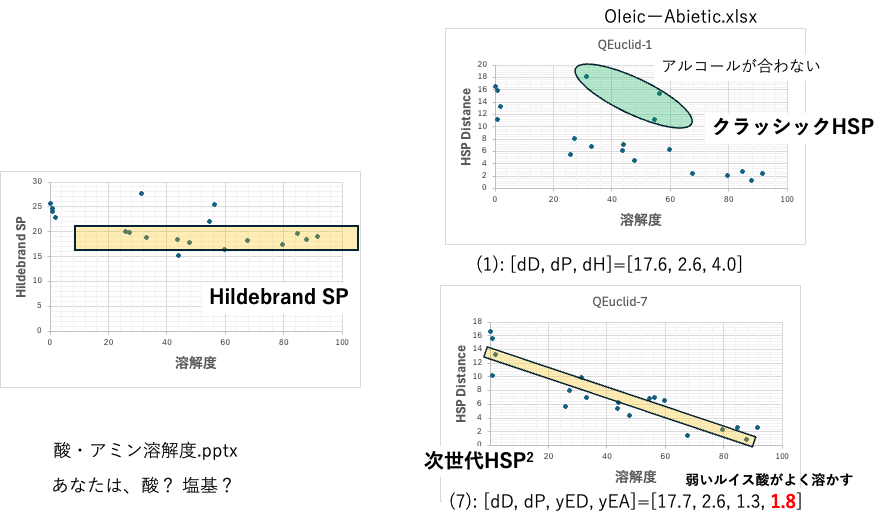

オレイン酸の溶解性

明らかに酸性化合物である(実際には酸性が少し強い両性化合物)オレイン酸の溶解度とHSP距離を検討するとHildebrand SPでは全く相関が無く、クラッシックHSPではアルコールが合わない。ルイスの酸塩基で考えないとダメなようだ。

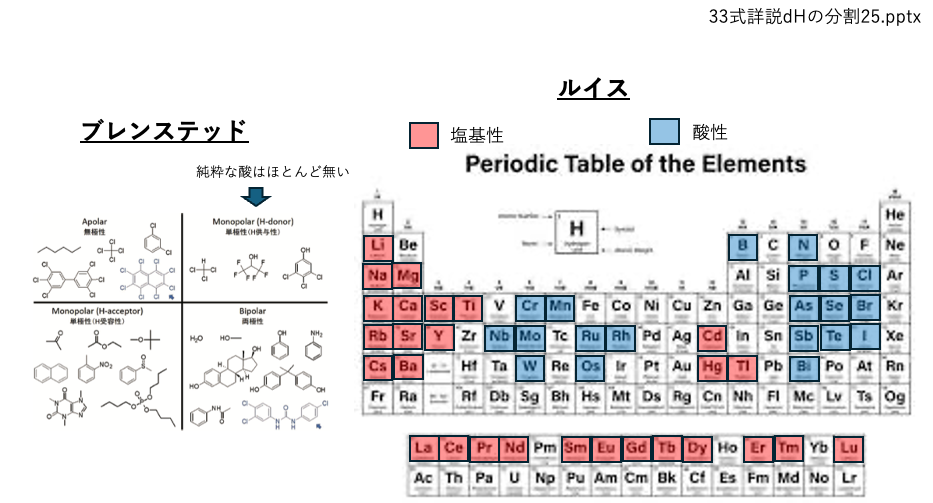

(Tips)酸性、塩基性

2010年(ver.3.1)に水素結合項を酸塩基に分割したときに、AbrahamのAcid/Baseを使った。これはブレンステッドの酸塩基だ。HSPの基本原理から、良いものと悪いもので挟み撃ちにして境界を決める方法の時に、純粋な酸がほとんどないことはとても問題だ。

カルボン酸はアルコール、アミンと共に両性の化合物になる。

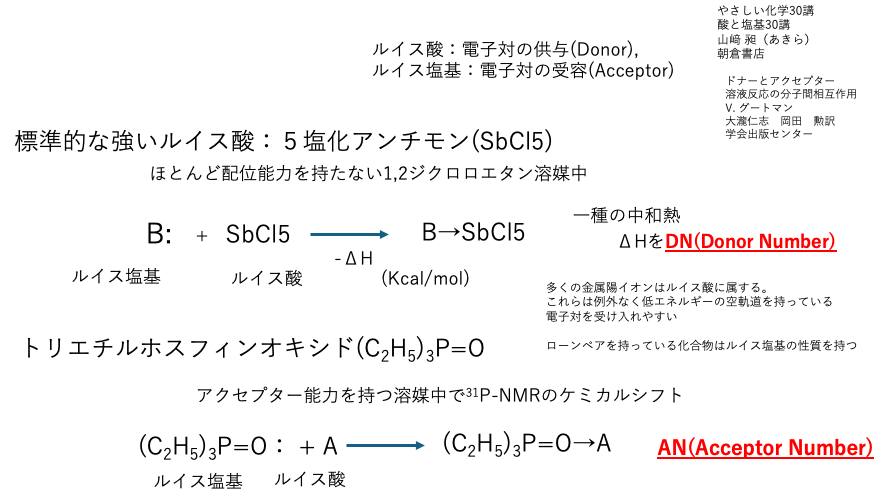

(Tips)ルイスの酸塩基

HSPの原理としては、分子間力を蒸発のエネルギーから見積もる。

ルイス酸のDN(Donor Number)は中和熱なのでHSPの理論にも乗せやすいが、ルイス塩基のAN(Accept Number)はNMRのケミカルシフトなのでエネルギーの次元ではない。

そこを調整してHSPから使いやすい形にしたものがyED(Yamamoto Electron Donor)とyEA(Yamamoto Electron Acceptor)だ。SMILESの構造式から計算できる。

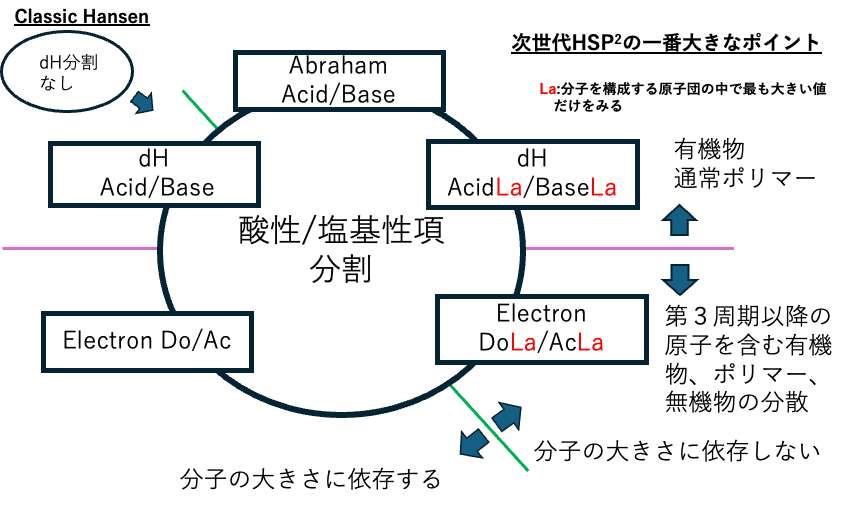

(Tips)次世代HSP2の一番大きなポイント

HSPの考え方は平均場近似なので分子が大きくなると極性の効果は小さくなる。

カルボン酸のpKaや分子中の最大の負電荷が分散に関わる事がある。そこで分子中の官能基で一番大きな値だけを見るLaが大事になる場合もある。

(Tips)どの式が良いかはケース・バイ・ケース

特にBeerbower式ではFactorを使って最適化しているので自由度が高い。

その分、相関は高くなるのだが、解釈はとても難しい。実際には、ほとんどの化合物でEuclid Typeの距離の式で解釈できて、そこで大きく外れるものが、ルイスの酸塩基相互作用で距離を大きく縮めていると考えるのが妥当だろう。

まとめ

不思議なことだが、現在のクラッシックHSPを扱うソフト、HSPiPの販売が絶好調だ。HSPiPを使った論文や特許が数多く出てきて、それを読んだ人がHSPiPを購入していくようだ。

数年前は、このまま行くと2030年には売り上げがゼロになると予測された。

次世代HSP2を投入しなければと一人焦っていたが、当分ver. 6で引っ張れそうだ。

その間に先行利用しているところがいい味を出していく事だろう。

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください。