2024.9.23改訂 (2010.3.30)

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, YMB Pro for MI >

> 解析例トップ

ポリマー・トップページ > 酸化防止剤のHSP

分析関係トップページ

概要

酸化防止剤のポリマーへの溶解性をハンセンの溶解度パラメータ(HSP)を使って理解する。酸化防止剤のHSPはY-MBという物性推算機能を使って推算し、HPLCの結果と比べることで、その信頼性を検証した。ポリマーに良く溶けていれば少量で長持ちするはずであるので最適化を行うことができる。

バイオ系酸化防止剤を新しい距離の式を使って評価した。(2024)

内容

ポリマーには酸化防止剤を入れるのが一般的だ。それ無しで製品を作るとこんな事にもなる。

そうした酸化防止剤がどのくらい高分子に溶解しやすいか?これをハンセンの溶解度パラメータを用いて解析してみる。

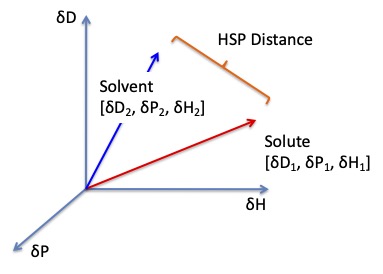

HSPの考え方を使うと、酸化防止剤のHSPとポリマーのHSPが近いものほど溶解しやすいと言える。

しかし、一般的に酸化防止剤のHSPは求まっていない場合が多く、推算に頼らなくてはならない。その場合、推算値が信頼がおけるかどうか?についてはなかなか確答はできない。

データの入手

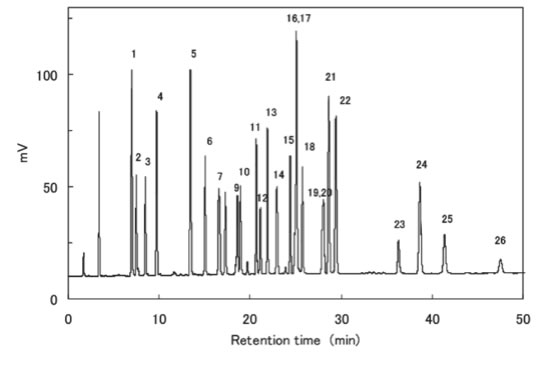

今回、東ソーから酸化防止剤のHPLCによる一斉分析 separation report を入手できたので、このデータを使って推算値の検証を行った。

テーブル

| NO | name | Hcode | CAS# | RT |

| 1 | Cyasorb UV-24 | 21881 | 131-53-3 | 6.897 |

| 2 | BHA | 18988 | 25013-16-5 | 7.441 |

| 3 | Ionox 100 | 10781 | 88-26-6 | 8.439 |

| 4 | Seesorb 101 | 20389 | 131-57-7 | 9.71 |

| 5 | Tinuvin P | 21882 | 50815-99-1 | 13.43 |

| 6 | Yoshinox SR | 21883 | 96-69-5 | 15.064 |

| 7 | Seesorb 202 | 20386 | 87-18-3 | 16.606 |

| 8 | BHT | 7766 | 128-37-0 | 17.241 |

| 9 | Noclizer M-17 | 20833 | 4130-42-1 | 18.603 |

| 10 | Yoshinox 2246R | 20689 | 119-47-1 | 18.966 |

| 11 | Topanol CA | 21884 | 1843-03-4 | 20.69 |

| 12 | Yoshinox 425 | 21885 | 88-24-4 | 21.143 |

| 13 | Cyanox 1790 | 21886 | 40601-76-1 | 21.869 |

| 14 | Cyasorb UV-531 | 20384 | 1843-05-6 | 22.958 |

| 15 | Ionox 220 | 21887 | 118-82-1 | 24.41 |

| 16 | Nonflex CBP | 21888 | 77-62-3 | 25.045 |

| 17 | Tinuvin 326 | 20394 | 3896-11-5 | 25.136 |

| 20 | Uvtex OB | 21889 | 7128-64-5 | 28.131 |

| 21 | Tinuvin 327 | 20830 | 3864-99-1 | 28.675 |

| 22 | Tinuvin 328 | 20395 | 25973-55-1 | 29.492 |

| 25 | Irganox 1076 | 21890 | 80693-11-4 | 41.379 |

| 18 | Tinuvin 120 | 21891 | 4221-80-1 | 25.771 |

| 19 | Irganox 3114 | 21892 | 27676-62-6 | 28.04 |

| 23 | Irganox 1010 | 21893 | 98584-37-3 | 36.388 |

| 24 | Irganox 1330 | 21894 | 1709-70-2 | 38.657 |

| 26 | Irgafos 168 | 21895 | 69344-92-9 | 47.55 |

RT:チャートからデジタイズした保持時間

データをエクセルなどにコピペして、実際にHSPiPを使って計算してみよう。

クロマトグラフィーとHSPの関係はこちらの記事を参照して欲しい。

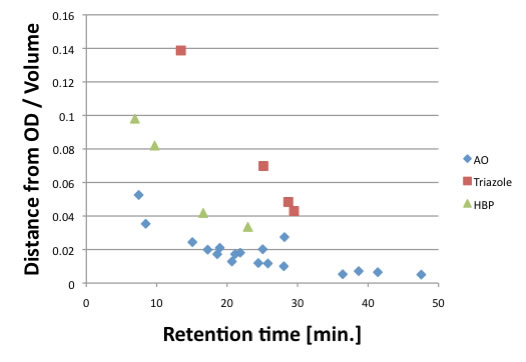

ほとんどの酸化防止剤(青色)でオクタデカン(OD)からのHSP距離を分子体積で割った値とリテンション・タイムの間には明確な相関があります。

HSP距離の長いもの(酸化防止剤のHSPのベクトルとオクタデカンのベクトルが似ていない)は早く出てくる。

HSP距離

HSP distance(Ra)={4*(dD1-dD2)2 + (dP1-dP2)2 +(dH1-dH2)2 }0.5

(dDの差分の前に4という係数がつくことに注意)

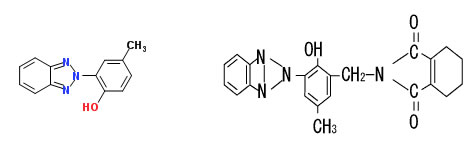

2種類の例外があって、トリアゾール系の酸化防止剤(赤)とヒドロキシベンゾフェノン系(HBP:緑)の酸化防止剤は線からずれる。

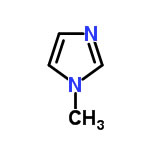

トリアゾール系の酸化防止剤は構造の表記が2数種類あります。

左のものは、ベンゼン環を認識できなくなる。

HSPiPではこれらの窒素は “N3res” (Resonance Nitrogen with 3 connections)として認識されるからだ。

ところが、1-Methyl Imidazole のオフィシャルな HSPは[19.7, 15.6, 11.2] でdD の値が大きく、 “N3res” のdDのパラメータも大きくなる。

しかもそれが3つあるのでトリアゾールの計算値は非常に大きくなり、HPLCのシミュレーションから大きくずれてしまう。(もしかしたら、溶媒和などの別の要因である可能性もある。)

もし誰かトリアゾール系の酸化防止剤の溶媒に対する溶解度を提供していただければパラメータを改良できます。溶解度の値を頂いた。お礼に、Ver.4が出るまでの間、新しいパラメータをお使いいただくことにした。ご協力感謝します。

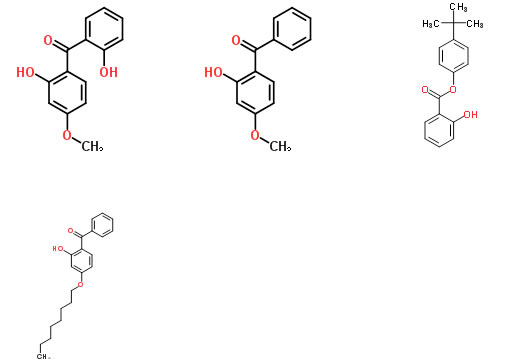

もう一つの例外はオルト位に水酸基を持つベンゾフェノン類だ。

これらの酸化防止剤は光により下に示す反応をする。

従って、これらが異常なのは、フェノール性の水酸基の水素はケトンに強く束縛され、水酸基としての性質を失っているのではないかと考えられる。

そこで構造式で見るよりも疎水性が高く、オクタデカンに溶解しやすい、RTが遅くなるのでこのようなシミュレーション結果になったものと考えられる。

2024.9.23

ただし、化合物が水和を受けて、見かけ上分子が大きく、HSPが水の側に近くなりRTが短くなる可能性もある。こちらのブログを参照して欲しい。

この結果から、トリアゾール系の酸化防止剤とヒドロキシベンゾフェノン系では修正が必要だが、Y-MBによるHSP推算はHPLCの結果から見る限りはかなり妥当な答えを出していると考えられる。

Drag=回転, Drag+Shift キー=拡大、縮小, Drag+コマンドキーかAltキー=移動。

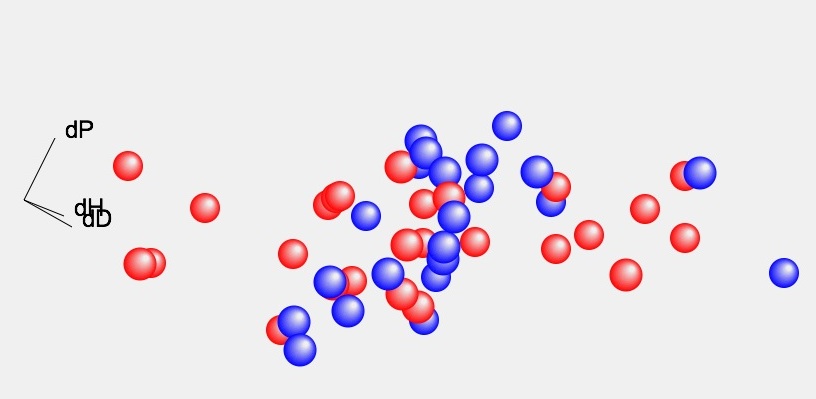

トリアゾール系の酸化防止剤(赤)とヒドロキシベンゾフェノン系(HBP:青)の酸化防止剤を除いた酸化防止剤のHSPを実際に見てみよう。

緑色の球はオクタデカンを示す。この緑の球に近いものはRTが長くなる。酸化防止剤のRTが短いものは赤い球、長いものは青い球で表して、長くなるに連れ青色を増やしてある。

球の大きさは分子体積を示している。

一度、HSPが正しく決める事ができれば、それがポリマーに溶けやすいのかどうかはポリマーのHSPと比較すれば分かる。

ただし、実際の利用には注意が必要だ。

ポリマー中のどこに居てほしいのかも考える必要がある。

ウレタン基のように光に弱い部位のそばに居てほしいのなら、ポリマー全体のHSPと合わせても駄目だ。

2011.4.25

Drag=回転, Drag+Shift キー=拡大、縮小, Drag+コマンドキーかAltキー=移動。

HSPiPの中にあるポリマーを選んで、これらが酸化防止剤とどのような位置関係にあるか3次元表示してみた。

小さな球をクリックすればポリマーの名前か酸化防止剤の名前が現れる。

ポリマーは青い球、酸化防止剤は赤い球で表してある。

あるポリマーに近い酸化防止剤はどれか、実際に試してほしい。

酸化防止剤のメーカーの方が、こうしたデータを提供するのも、大事なことだと思う。

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, YMB Pro for MI >

> 解析例トップ

ポリマー・トップページ > 酸化防止剤のHSP

分析関係トップページ

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください