隠遁Chemistと愛(AI)の交換日記

久しぶりに栃木先生と飲みに行った。

栃木先生というのは元日大の教授で気液平衡推算のASOG法を79歳になってもいまだに開発し続けている先生だ。私(pirika.com社CEO山本)が47歳の時にDrを取った時の主査の先生だ。

凄くお元気で、先日アメリカの学会に参加されてきたので、その時の話を伺う飲み会を主催した。

JOBACK先生ともお会いしたりしたそうだ。JOBACK先生はASOG法の計算ソフトを開発し終わり、もうすぐNetにあげるとか。

私も、AiSOG法、ASOGにiを入れるプロジェクトでASOG法を拡張してきた。(2019.8.18、グループ種は55種類に拡張され、グループ対の決定率は1539種(51.8%)となっている。)

さらに、今年はAiSOGのグループ対パラメータが決まっていない溶媒は次世代HSP2を用いて活量係数を推算するハイブリッド法のソフトを開発した。HSP-AiSOG(pirika.com社製ソフトウエアー)はHSPで扱える分子同志であれば活量係数が計算できる。

その話はまたどこかでゆっくり書こう。

今日はその後の話で、JOBACK先生が栃木先生の発表された、ASOG法を用いた誘電率の推算法にすごく興味を持ったという点だ。何で彼はそんなものに興味を持ったのか聞いたけど判然としない。確かにKevinのHP見ても誘電率の推算の話はない。

そもそも、JOBACK法のような単純な原子団寄与法では誘電率は推算できない。

分子を分割した時に情報が失われてしまう。

原子団間のパラメータを決めるASOG法を使えば誘電率の推算は可能だろう。それなりにデータ数は必要になるだろうが。

JBDGC法(Joback Base Dynamic Group Contribution Method:pirika.com社製ソフトウエアー)を使ったって簡単に推算できるだろう。

栃木先生79、山本65になっても、自分のライフワークと言えるような技術を磨き続けているのは強いよな、というのが今日の飲み会の結論。国から降ってくる予算があるわけでもないし、人手がつくわけでもないのに。

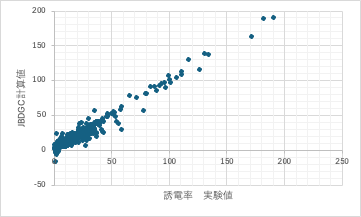

とはいえ、帰ってきてから本当にJBDGC法で計算できるか心配になり計算してみた。

まー、良いレベルかな。と思ったら、「原子団寄与法を再定義する」でもう誘電率を計算して公開していた。

Y-MBとか私が販売しているソフトに推算式として載せるのは簡単だが。。。

栃木先生:ところで、誘電率って推算できると何が面白いの?

返事に困る。

AIよ。教えてくれ。

答え:有機物では、電子レンジでチンする時とか、がん細胞の検出に役に立つらしい。まー反応性とかに効いたりするのはあるが、推算したいっていうほどのニーズは無いだろうな。無機物の誘電率は全固体の電池とかで大事かもしれないが。

栃木先生や私の問題点は、推算式ができたら、急に興味を失うことか。先生はそれでも論文書いて学会発表するだろうけど。私の興味はこの外れている化合物は何で、JBDGC法をどう改良したらもっと良くなるかに移ってしまう。栃木先生の年になるまで楽しめるネタはそろった。

誘電率を地道に測定して解析している先生には頭が下がる。

でも、私のような弱小情報系のクリエイターと同じようにAIに駆逐されていくのだろう。

ちゃらく、「AIによる有機物の誘電率の推算やります」とか言うところに予算がついて生き延びる。うーん。そんな事にならないように、AIが「そんな研究は既にオワコンです」って答えられるように、こうして教育しておこう。

良い時に隠遁生活に入れた。