2025.06.07

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, YMB Pro for MI > AIに星座は見えるだろうか?

> ハンセン溶解度パラメータ (HSP) Doc

注意:HSPiPの機能ではありません

堀場とAshizawa共催の粒子分散評価セミナー2025に行ってきた。

セミナーの後、ラボツアーで実際の測定装置などを見せていただいた。

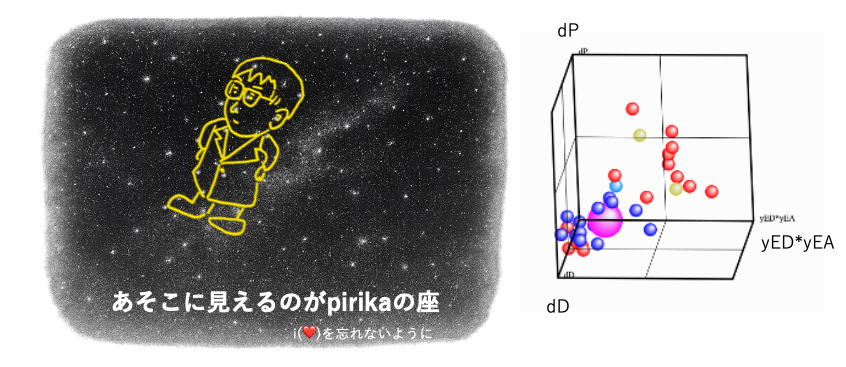

動的光散乱法(DLS)で粒子径を測定し、その結果を光学顕微鏡と合わせて評価などとても面白かった。粒子のブラウン運動などもまるで星空を見ているようだった。

逆にあまり見せすぎると、想像力が欠如した人間になりそうにも感じた。

星空といえば、ハンセンの溶解度パラメータ(HSP)もハンセン空間に星が一杯散らばっているようなものだ。ハンセン先生は、そこにHansen溶解球という星座を見た。でも、見える星座は研究者ごとに異なっている。あえて例外に目をつむって、自分の都合の良いように解釈することもできる。

The IFSCC Congress 2020 Yokohama

Determining Hansen solubility parameters on the surface of fine particles / nanoparticles and predicting their dispersibility for cosmetic evaluation using Hansen 3D-diagram

という論文で微粒子をDLSで測定している結果があるので、次世代のHSP2でいろいろな角度から夜空を見て、その中に星座を探してみよう。

ハンセンの溶解度パラメータ(HSP)

ハンセンの溶解度パラメータ(HSP)の初歩的な説明は、「初心者のためのHSP」を読んで頂きたい。簡単に言ってしまえば、溶媒の溶解度パラメータを、dD:分散項、dP:分極項、dH:水素結合項の3つにわけ、それをベクトルとみなす技術だ。このベクトルを3次元空間にプロットして、似たような位置にある溶媒は似たような物性を示す事が示されている。この論文では動的光散乱法で測定した粒子とHSPにどのような関係があるのか調べている。DLSで測定できるようなきれいな微粒子ができる溶媒と、測定できない(凝集してしまう)溶媒があるという。実際にそれを見てみよう。

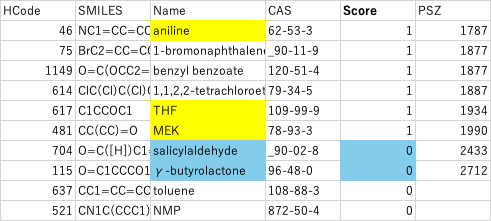

溶媒の3次元プロット

論文にある溶媒を3次元にプロットするとこうなる。マウスでドラッグすると回転する(Shift-Drag:拡大縮小、Option-Drag:移動)

球をクリックすると溶媒名が表示される。

青い球は微粒子が作れた溶媒だ。赤い球は凝集してしまった溶媒だ。

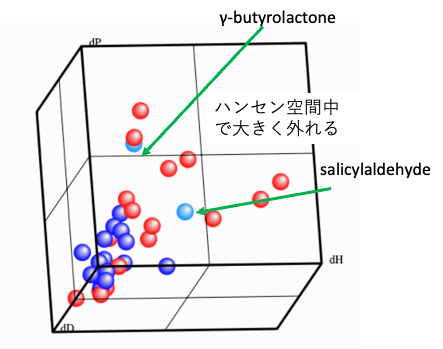

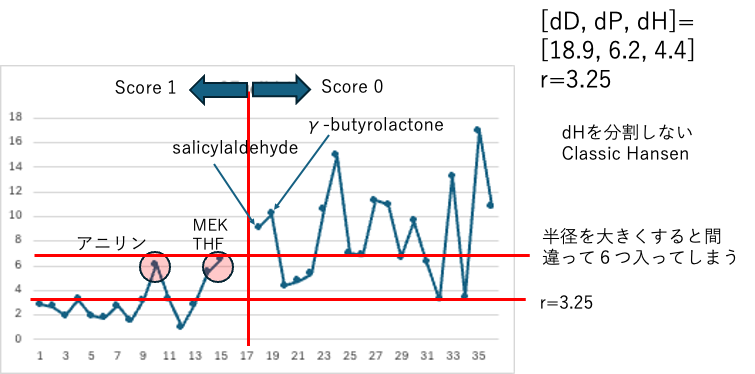

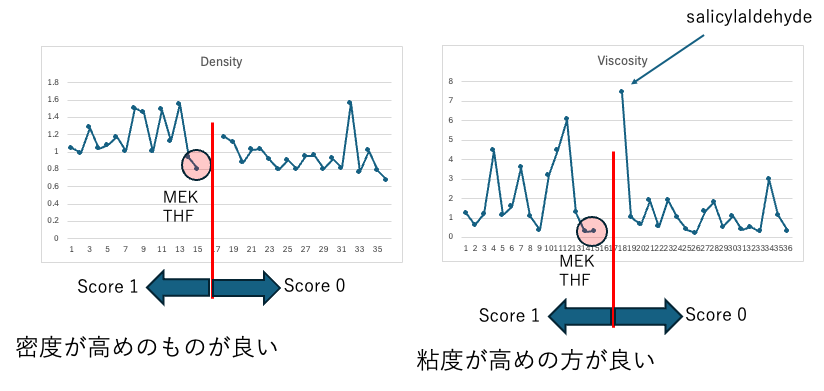

理由は定かでは無いが、salicylaldehyde、γ-butyrolactoneはDLSで測定できる微粒子が作れたがScoreが0に設定されている。このScoreは良溶媒に1を設定すると青く表示され、貧溶媒にScore=0を設定すると赤く表示される。salicylaldehyde、γ-butyrolactoneは便宜上水色に設定してある。水色の球をクリックして確認してみよう。

確かに、水色の球は他の青い球(良分散の微粒子を作る溶媒)からは大きくハズレている。そこで論文の作者はScoreに0を設定したのだろうか。

でも、それを敢えて外すなら合理的な説明を考えるクセはつけるべきだ。

何故、γ-butyrolactoneのすぐそばにあるDMSOは赤いのか。

「ハンセン空間で似たところにあるものは似た性質を示す」が基本原理なら、説明が必要だろう。

特に企業の研究で、特許を書くということは、このような容易類推ではない現象を探すことだ。無視して良いはずがない。

ハンセンの溶解球の探索

ここでは論文に従ったScoreでハンセンの溶解球を探索してみる。

良溶媒が溶解球の内側、貧溶媒が溶解球の外側(3次元以上の場合には式の内側、外側)に配置されるような球の中心と最小の半径を求めることだ

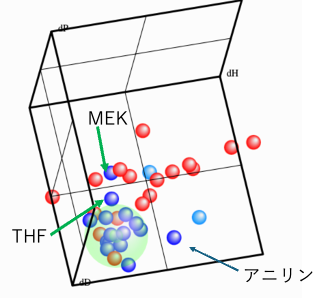

アニリン・MEK・THFが、Scoreは1なのに溶解球の外側に配置されてしまう。

溶解球の半径を大きくすると、Scoreが0の貧溶媒が多数溶解球の内側に入ってきてしまう。

世の中にある全ての溶解球星座はこのように示したものになる。

[dD, dP, dH]=[18.9, 6.2, 4.4] 溶解球の中心のHSPの溶媒を持ってくれば一番良く分散する。

不思議なことだが、これでかなりうまく回っている。

次世代HSP2

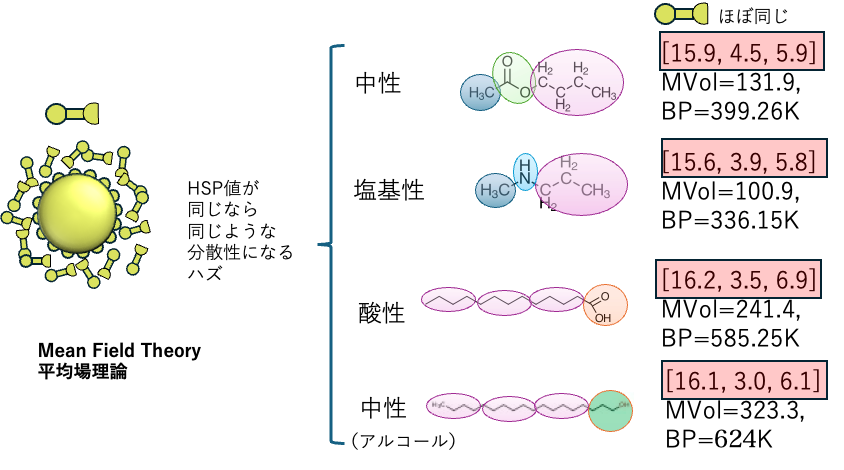

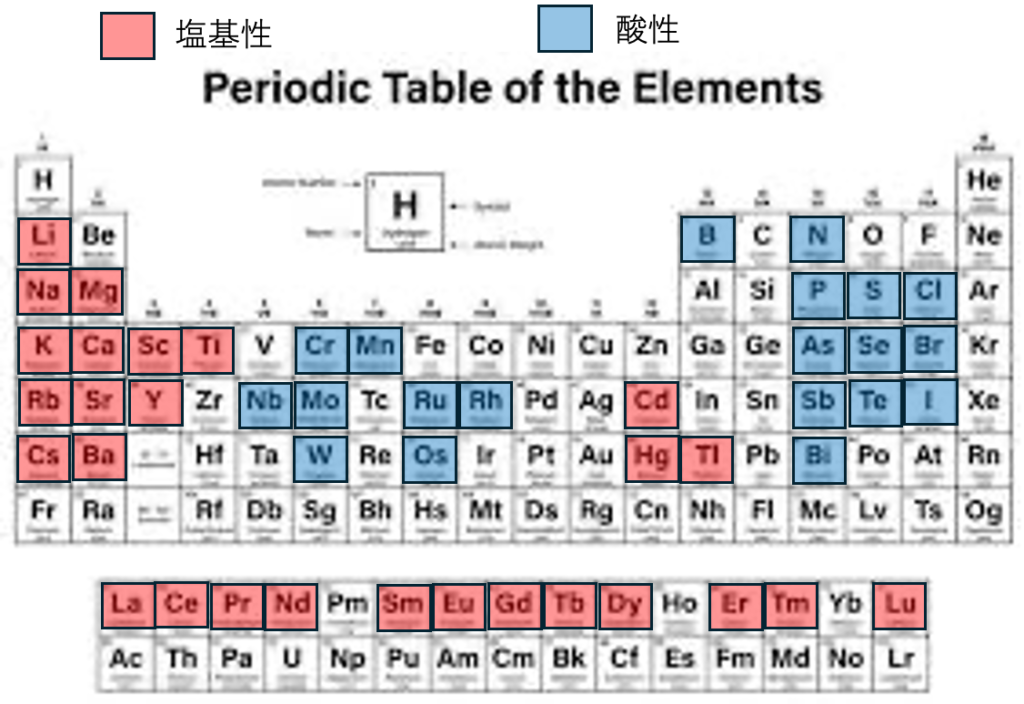

詳しくは「HSP距離の33式詳説」を読んで頂きたい。簡単に言ってしまうと、クラッシクなHSPの考え方は平均場理論だ。そしてHSP値は分子の大きさに依存してしまうので酸・塩基・中性の分子でほぼ同じようなHSP値を持つことがある。すると、クラッシクなHSPの星空では酸・塩基・中性は区別できない。「あなたは、酸? 塩基?挟み撃ち法の限界?」

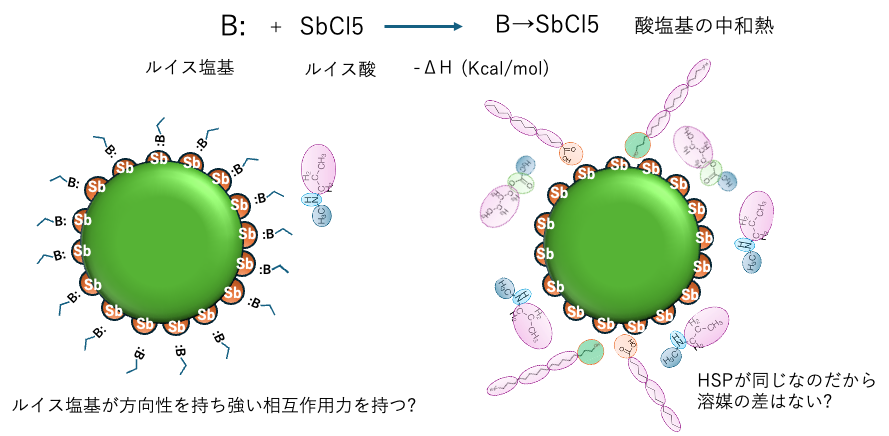

思考実験:ルイスの酸であるSbを表面に持つ粒子

ルイスの塩基性の指標であるGutmannのDN(Donor Number)はSbCl5との中和熱で表される。Donor性(ルイス塩基性)の高い溶媒ほど中和熱が大きい。クラッシックなHSPで考えるならこの4つの溶媒で差は出ないはずだ。酸塩基相互作用を認めるならHSP2を使わなくてはならない。Sbに限らず無機物の多くは、ルイスの酸・塩基(もしくは両方)を持つことが多い。

今回は、水素結合項を分割した夜空を見てみよう

HSP2ではSMILESの構造式から各溶媒の必要パラメータを自動生成する。

これらの値をつかって、論文にある溶媒の夜空を描いてみる。

人間の脳は3次元までしか認識できない

AIにとっては次元数など多分関係なく認識できるのだろう。

式だけが重要だ。

12:は11の間違い。

どの式が良いか分からないので、とりあえず33式全部を計算してしまう。

夜空をどう見せるか?

水素結合項を分割した場合、dD, dP, A, Bの4次元になってしまう。それをどう見せたら良いのかはとても悩む。

そこにあるはずの星座を描いて欲しいと明確に伝えられるのであれば、AIがいくらでもやってくれるだろう。でも多次元のHSP2をどう表現するかなんて、まだ誰も答えなど持っていない。あることも知らないのだから。もっと良い表現があるならAIに頼んでプログラムを組んでもらおう。

まずは、普通にクラッシクなハンセン空間が表示される。マウスでドラッグすると回転する(Shift-Drag:拡大縮小、Option-Drag:移動)

球をクリックすると溶媒名が表示される。マゼンタの大きな球がハンセンの溶解球だ。

次に左のセレクターを操作してみる。これは3つの軸にどの値をアサインするかを決める。

0: dD, dP, dH (クラッシクなHSP)

1: dD, A, B(dDとdHの分割したAcid/Base)

2: dP, A, B (dPとdHの分割したAcid/Base)

3: dD, dP, A*B (dD, dP, とA*B)

(dDfgは分散項の分割分で今回は説明しない。でも夜空は増える)

そして右のセレクターで、dHの分割方式を指定する。

0: dH分割無し

1: dHacid, dHbase

2:dHacidLa, dHbaseLa (原子団の中で一番大きいものだけをみる)

3:yED, yEA (Electron Donor, Electron Acceptor)

4:yEDLa, yEALa

5:Abraham Acid/Base

選び方によって星空がかなり変わることがわかるだろう。

3 : sqrt(4.0*(dD1-dD2)2+(dP1-dP2)2+(dHacid1-dHacid2)2+(dHbase1-dHbase2)2)

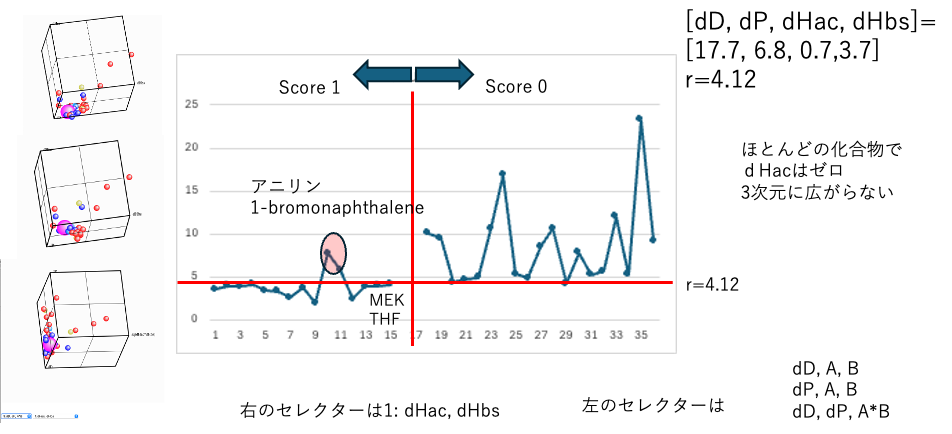

右のセレクターは1: dHac, dHbsを選んで見てほしい。HSPiPで定義されているdHacid dHbaseはブレンステッド酸のプロトン・ドナー/アクセプターになる。プロトンドナーになる化合物は、アルコール、カルボン酸、アミンぐらいで、それも両性(プロトンアクセプター性も持つ)となる。そこで軸を選んで表示させてもほとんどの溶媒はdHacidがゼロなので3次元的な広がりが少ない。それもあり、HSPiPでdHD/Aの分割機能はほとんど使われていない。また値は分子体積に依存してしまうので、dHを使ったときと同じく分子の大きさ次第でdHbsの大きさも溶媒間の差が出にくい。

このセットを使って溶解球の中心と半径を求めると、[dD, dP, dHac, dHbs]=[17.7, 6.8, 0.7,3.7] r=4.12となる。Scoreが1なのに溶解球の外側に来てしまう溶媒はアニリンと1-bromonaphthaleneになる。間違って認識される溶媒の数は2つだが、r=4.12の溶解球の表面近傍に多くの溶媒が混在する。(切れが悪い)

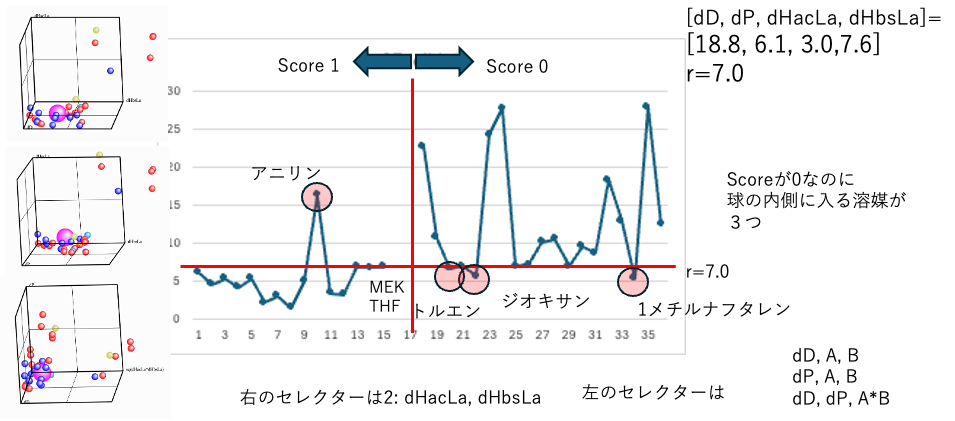

4 : sqrt(4.0*(dD1-dD2)2+(dP1-dP2)2+ (dHacL1-dHacL2)2+(dHbaL1-dHbaL2)2)

分子中の官能基で一番大きなdHac, dHbsだけを考える。

[dD, dP, dHacLa, dHbsLa]=[18.8, 6.1, 3.0,7.6] r=7.0

Scoreが0なのに、球の内側に入ってくる溶媒が3つもある。

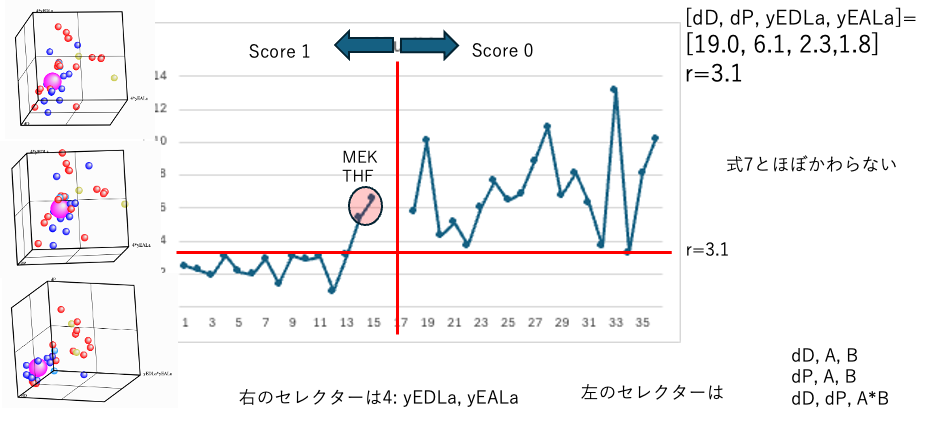

7 : sqrt(4.0*(dD1-dD2)2+(dP1-dP2)2+(yED1-yED2)2+(yEA1-yEA2)2)

dHをElectron Donor/Acceptorで分割したもので、3次元座標中でも広く分散している。Score 0のものとScore1のものとのキレが良い。アニリンが溶解球の内側に入ってきたことから、アニリンと微粒子の相互作用はルイスの酸塩基相互作用と捉えたほうが良さそうである。一番理解しやすい星座と言える。

8 : sqrt(4.0*(dD1-dD2)2+(dP1-dP2)2+ (yEDL1-yEDL2)2+(yEAL1-yEAL2)2)

7とほとんど変わらない

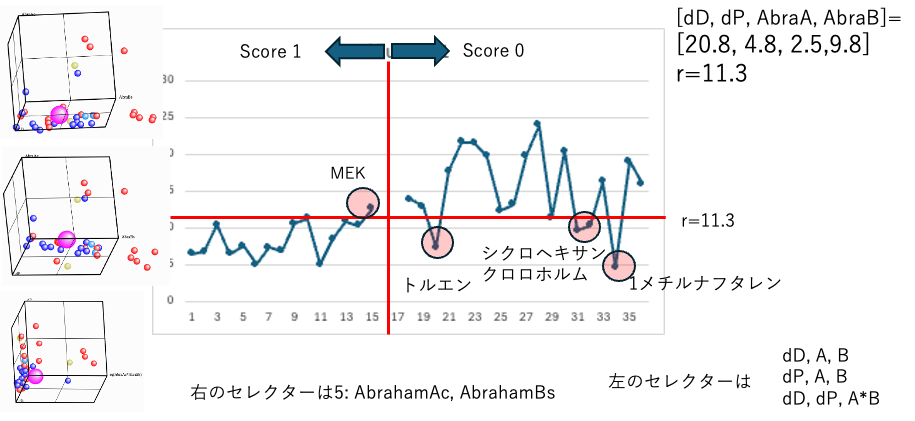

11:sqrt(4.0*(dD1-dD2)2+(dP1-dP2)2+(ABacid1-ABacid2)2+(ABbase1-ABbase2)2)

AbrahamのAcid/Baseはブレンステッドの酸塩基であるので、3次元的な広がりは少ない。Scoreが0なのに球の内側に来る溶媒が4つもある。

別の夜空もある

分散・凝集のすべてが溶解度パラメータだけで決まっていると解釈する必要もない。

salicylaldehyde、γ-butyrolactone、MEK, THFの異常性を様々な角度から見ていくことが大事だ。

pirikaの座

クラッシクなHSPとは異なる星座が見えてくることがある。

マゼンタの溶解球から、yED*yEAが遠くなると赤くなる溶媒群があるように見える。

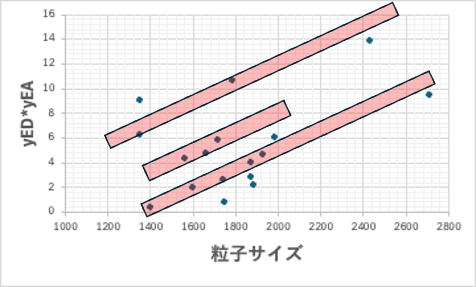

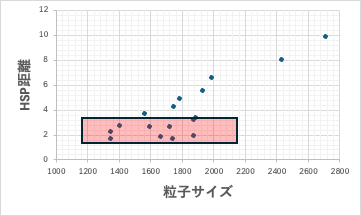

そうした星座が得られれば、すぐに粒子サイズとyED*yEAをプロットして色々考え始めることができる。基本的にはyED*yEAが大きくなると粒子サイズは大きくなる。

でも、yED*yEAが大きいのに粒子サイズを小さくしているスレッドの溶媒もある。

その延長線上には更に粒子を細かくする溶媒の発見に繋がる可能性がある。

クラッシックなHSPでは、[dD, dP, dH]=[18.9, 6.2, 4.4] 溶解球の中心のHSPの溶媒を持ってくれば一番良く分散すると考える。

ところが、ある程度HSP距離が短くなると、できる粒子のサイズは大きく広がる。どの溶媒の時に粒子を一番細かくできるかはわからない。

企業の研究では星座を思い描こう。

分析装置の進歩はすごい。素晴らしい夜空を見せてくれる。でもそこにどんな星座を見るかは、人間ならではの活動だろう。

そんな事を考えるようなセミナーを企画してくださった堀場さんに感謝!

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください。