2025.07.6

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, Pirika Pro for MI > びわ寒天を作りながらパルスNMRを考えた

> ハンセン溶解度パラメータ (HSP) Doc

注意:HSPiPの機能ではありません

寒天の詳しい説明

こちらのHPが詳しい。

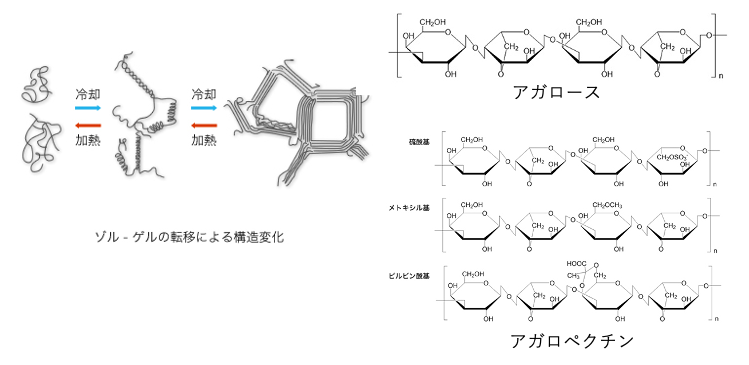

寒天は溶解させ、冷却することでゲル化します。溶液の状態では寒天はランダムコイルの状態で存在し、冷却することでダブルへリックス構造をとります。さらにダブルへリックスが三次元のネットワークを形成し、ゲル化します。と説明されていた。

こうした構造変化を取ったときにパルスNMRはどうなるんだろう?

(池田さんに聞いたら、市販のゼリーなどはよく例題に使うとのこと。こうしたものの解析に使う方が一般的な利用法だそうだ。)

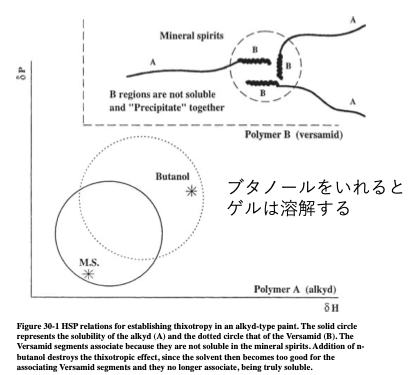

HSPiP e-Book 30章

アルキド塗料用のポリマーはミネラルスピリッツ(白灯油)にきれいに溶ける。それはまだ架橋されておらず粘度も低いので、液だれや液はねを容易に起こす。 同じアルキド(ポリエステルで修飾された植物油)でも、Versamidブロックを接合するとゲルを形成する。 ゲルは撹拌、はけ塗り、スプレーによって簡単に破壊される。つまり塗装はチキソトロープ性である。 ゲル化は、従来のポリマーの絡み合いが原因ではない。 そうではなく、Versamidのブロックはミネラルスピリッツには溶解せず、自己会合を起こし、緩やかなネットワークを形成する。そこでゲルになるには十分な強さであるが、軽い剪断力によって簡単に破壊される。

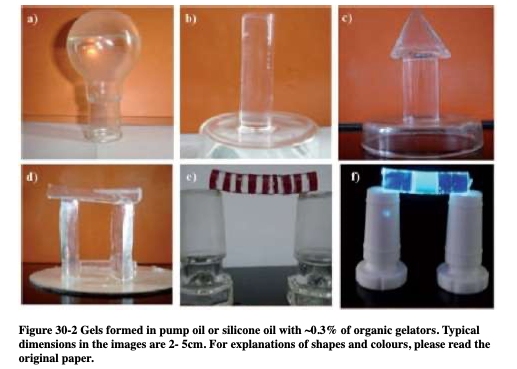

低分子量の添加剤を使ってゲルを作る3つ目の方法がある。 これらは、LMWGs (Low Molecular Weight Gelators:低分子量のゲル化剤) とか LMOGs (Low Molecular-Mass Organic Gelators)と呼ばれる。 1%の有機ゲル化剤か0.1%のスーパーゲル化剤は、すばらしく強いゲルを作成する事ができる。

HSPiP Data/ Examples/Gelator 1, 2, 7.hsdx

例題がいろいろあるので、HSPiPのユーザーは試してみてほしい。

今回のネタ論文は次の山形大学と三和油脂株式会社のものだ。ネットで拾ってこられる。

Hansen 溶解度パラメータを用いたライスブランワックスのゲル化能評価

高橋 明日香※ 1,山田 清香※ 1,井上 隆典※ 2,伊藤 和明※ 1

日本素材物性学会誌 論文番号 656

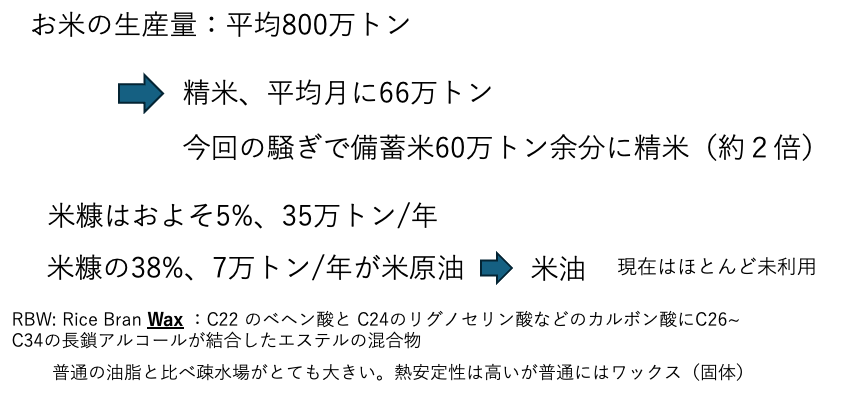

お米

今年は米騒動があった。そのお米の精米のときに5%ぐらい米ぬかが出てくる。そして米原油から米油が作られる。かなり炭化水素部分がおおきいエステルなので常温ではWaxだろうか? 熱安定性は高いと評価されている。多くは燃料にするらしいが化粧品の原料になるならおもしろい。江戸の昔は米ぬかを袋に入れて肌を洗うときに使っていたらしい。

溶媒の種類によって溶解状態は変わる

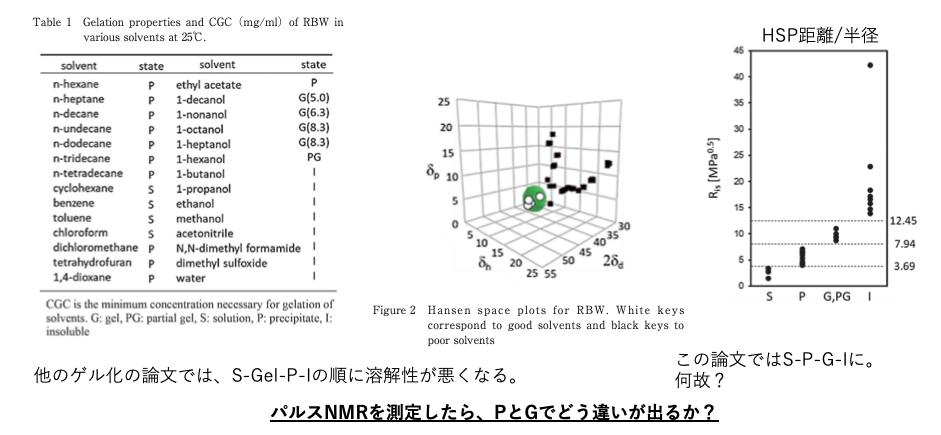

米油を完全に溶解する(S)溶媒と、ゲル化(G) させる溶媒、熱をかけると溶解冷えると沈殿(P)と溶かせない溶媒(I)の4つに分かれると論文にある。

他のゲル化の論文では、これらの溶媒の評価はS>G>P>Iで良溶媒とする。

ところが、この論文ではS>P>G>Iの順だという。

HSPの言うところのことは、「HSPベクトルが似た溶媒(ハンセン空間中で似た位置にある)は似たような特性を持つ」だ。

良とか貧とかは人間の主観なので余り意味がない。(ハンセンの溶解球の誤解:良いものが集まって球を作る。を参照してほしい)

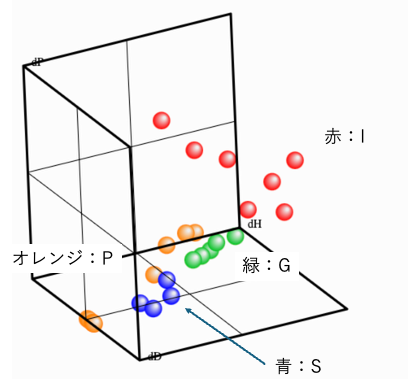

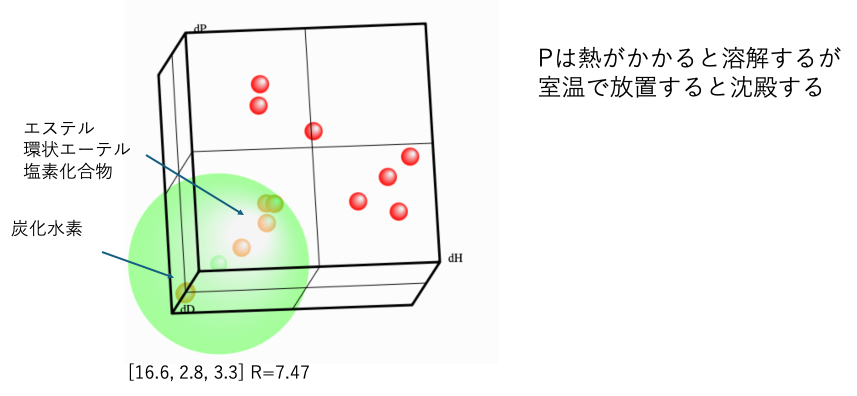

まず、溶媒だけをハンセン空間にプロット

HSPiPを持っていれば同じように出来るのでやってみよう。(CAS番号を使って入力データをつくる。)便宜上、ScoreはS=7,G=4,P=2,I=0にしてある。

YMB25Proを使ってNew SphereBのデータセットを作る。

そのデータセットをSphere Viewer 25に入れるとハンセン空間に溶媒がプロットされる。(HSPiPではSボタンを押す)

Dragで回転、Shift+Dragで拡大縮小、Option+Dragで移動 小さな球をクリックすると溶媒名が表示される。

HSPiPでは、Scoreを0,1で取るときには1がいわゆる良溶媒(ハンセン空間中の中心にあつまっている溶媒群)にする。しかし、Scoreを1-6で取る時には、値が大きいほど貧溶媒になる。Scoreに実数を使うときには値が大きいほど良溶媒になる。とても混乱する。NewSphereでは値が大きいほど良溶媒で青、小さいほど貧溶媒で赤。間は寒色から暖色になるにつれ貧溶媒になる。

溶解(S)とゲル化(G)の溶媒は比較的集まっている。

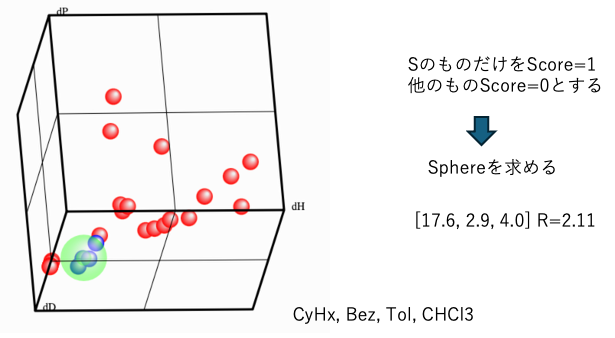

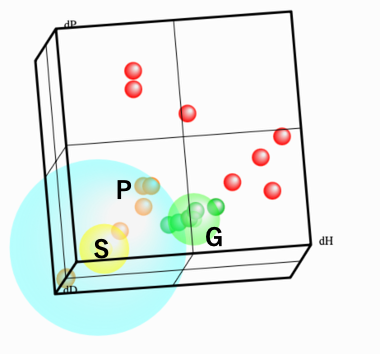

次に、溶解(S)となるHansen溶解球を求めてみよう。

溶解(S)だけをハンセン溶解球(Sphere)の内側

HSPiPでもNewSphereでもScoreの値を変えるだけだ。そしてSphere探索を行う。

完全に溶解する領域は結構狭い範囲になる。

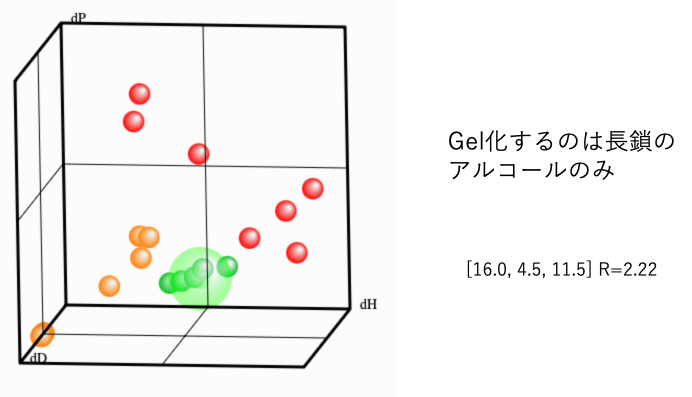

Sを消去してGをScore=1

Sを消去しGだけをScore 1にして溶解球を探索するとゲル化する領域が求まる。

長鎖のアルコールのみが該当する。

米油は長鎖のアルコールと長鎖のカルボン酸のエステルなので、相性のいいのは長鎖のアルコールだけなのだろう。

SとGを消去、PをScore=1

この場合の溶解球の半径はかなり広くなる。これはPになるものがハンセン空間で広く広がるためであろう。

まとめて表示

SPGの関係は以上のようになる。確かに論文の作者が言うように、S>P>Gの位置関係になっているように思える。

しかし、RBWを使ってゲルが作れるのが長鎖のアルコールのみではあまり面白くない。

この先は次世代のHSP2を利用できる研究者向けだ。

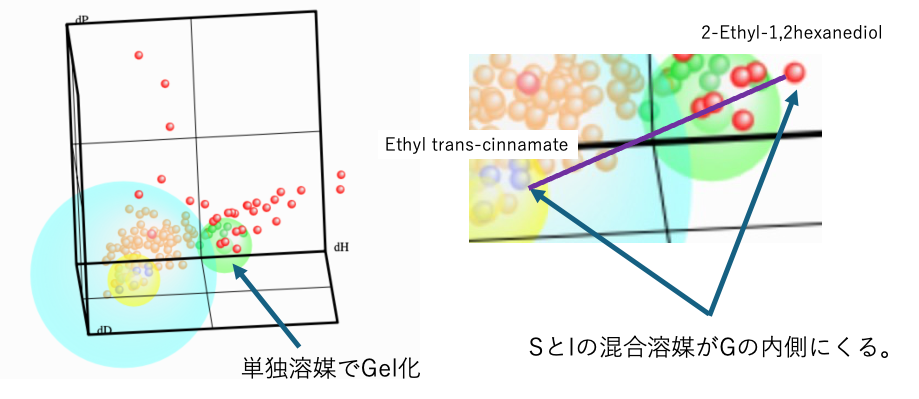

グリーン・ソルベントから設計

グリーンソルベントのテーブルから、NewSphereBのフォーマットを作成しよう。

それと先に求めたSPGの各Sphereを合成すると次のようになる。

いくつかの溶媒は単独溶媒でGel化する事がわかる。さっさと特許を取ってしまおう。

また、混合溶媒の線分がG領域を通るものは混合溶媒としてGel化する可能性がある。特にSとIの組み合わせについては幾つか試して、うまく行ったものはさっさと特許を取ってしまおう。

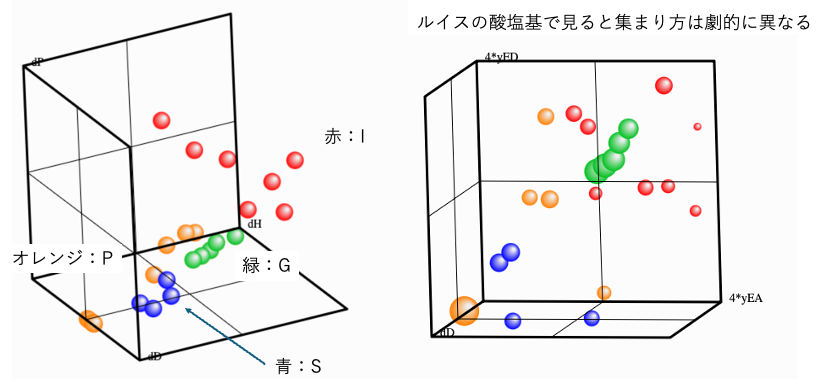

dHだけでは、酸塩基効果を無視

無視してもそれなりに良い結果が出てしまうのが、HSPのすごいところでもある。

しかし、他より一歩先に行きたい場合には、3つの軸に違う値をアサインしてハンセン空間を見てみよう。(AIに星座は見えるだろうか?)

左のセレクターでdD, A, B。

右のセレクターでyED, yEAを選んでみよう。ルイスの酸塩基でみると違う景色が見えてくる。

他にも面白い論文は一杯出ている

解析は終わっているので、要請があれば継ぎ足していこう。

混合溶媒がゲル化する例が記載されている。

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください。