Abbott先生と大阪大学を訪問する。訪問先の先生がたまたま授業の時間だった。

先生の授業が終わってからお話でも良かったのだけど、先生の授業でHSPの話に時間を割いてくださるというので資料を作っている。

うーん。最近AIばかり相手にしているので、うまく人間相手に講義できるかな?

分子集合体の先生なので、2017年に東大で講義した「分子集合体の化学」などは役に立ちそうだ。

あらたまってHSPの基本か。

うーん。自分自身も教えて欲しいくらいだ。

最近、「自分とかないから」教養としての東洋哲学って本を読んだ。

その流れで言うと、「室温ってないから」か。

pirika.comの色々な所で書いているが、分子を室温で比べると化学がわからなくなる。

AIは「室温というのが曖昧だから」と認識しているようだけど、そういう意味ではない。

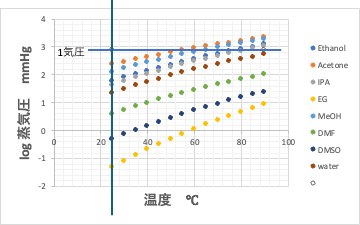

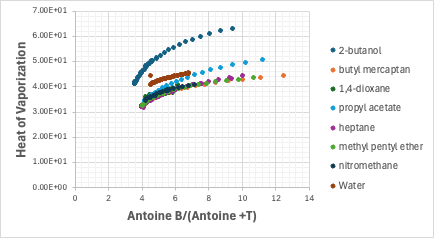

25℃の蒸気圧は分子によって皆異なる。

log 1 mmHg =0= Antoine A – Antoine B/(Antoine C +T℃)

蒸気圧が1mmHgになる温度はアントワンのパラメータが求まっていれば直ぐに決定できる。1mmHgの蒸気圧を与える分子の運動エネルギーを与える温度だ。

Antoine A =Antoine B/(Antoine C +T℃)となる温度がT1mmHgだ。

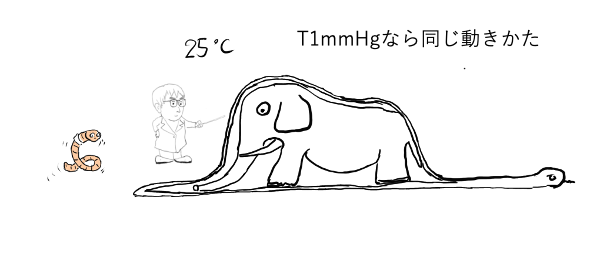

そのT1mmHgで比べるなら、ミミズも象を飲み込んだヘビも同じ動き方をする。

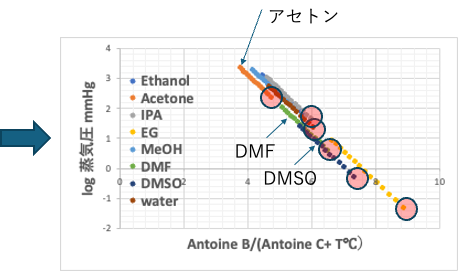

上の図で赤丸のところが化合物ごとの25℃の時の蒸気圧だ。

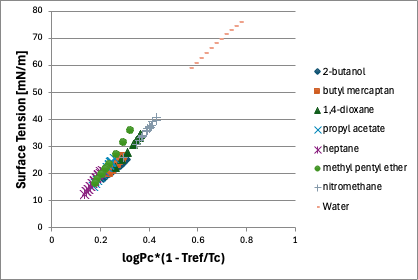

これと同じで、水の表面張力が高いのは、室温が水の臨界点から遠いためで、フロンが表面張力が低いのは室温が臨界点に近いからだ。

HSPというのも温度依存性のある物性値だ。なにげなく25℃で比較しているけど実に難しくて面白い。

同じ運動エネルギー(1mmHgの蒸気圧)を与える温度にした時に、アルコールと水と1,4-ジオキサンの3つが他の化合物と比べて、さらに大きな蒸発潜熱を必要としていることを示している。

普通考えるとそれは水素結合のような気がする。でもAntoine定数は水素結合が分子運動を妨げるのを込みで定数を決めているはずだ。なぜかを考えていると眠れない。

そうして準備をしていると偶然が微笑んでくれるかもしれない。

と、どんどん虜になってしまう。

Men Occupy Framework

AIにはわかるかな?

この冗談のセンス。

この授業が最終講義かな。楽しみだ。

関西の地理は、全く詳しくない。

一体どこに宿を取ったら良いものか。。。。

大体、大阪大学もいくつかキャンパスがあるようだ。。。